Этничность древнейшего населения Кавказа

Научно устновлено, что заселение Кавказа уходит в глубокую древность и прошло все хронологические єтапы истории человечества, начиная с древнего каменного века. Особый интерес предстваляет собой пестрая полиэтническая картина Северного Кавказа, заселение которого происходило от раннего или нижнего палеолита "в пределах от 1,8 млн. до 600 тысяч лет до наших дней" (Савенко С.Н. 2011, 58). Северный Кавказ включает в себя европейское пространство между берегами Черного и Каспийского морей ограниченное Главным Кавказским хребтом и Кумо-Манычской впадиной (там же, 59).

В поисках убежища в холодную пору года палеолитический человек осваивал пещерные жилища на Кавказе значительно раньше, чем в соседних районах Ближнего Востока. Кавказ занимает одно их первых мест (а возможно и первое) по количеству стоянок древнекаменного человека (Любин В.П. 1998, 49). К концу ашельского периода (приблизительно 200 тыс. лет тому назад) человек уже заселил территорию современной Армении, Грузии, Азербайджана и Северного Кавказа (стоянки в Азыхской пещере, Дманиси, Мурадово, Кударо, Цона, Карахаче и др.)

Слева: Азыхская пещера в Азербайджане, место поселения людей преандертальского типа. Фото из Википедии.

Люди европеоидного типа заселили Кавказ и Закавказье во времена мезолита и развили здесь свои собственные неолитические культуры.

Последние палеогенетические исследования показали, что основные анатомические особенности Homo sapiens присутствовали в Африке не менее 150 тыс. лет назад (Stringer Chris. 2007: 15). Африканская палеонтологическая летопись показывает, что заселение Евразии из Африки продолжалось несколько десятков тысяч лет, а основной путь распространения человека пролегал вдоль восточного побережья Средиземного моря:

Начало распространения раннего современного человека в Леванте около 100 тысяч лет назад подтверждается анализами датировки материалов из Схула и Кафзеха (там же: 15-16).

Так выходцы из Леванта начали расселяться по Евразии, в ходе чего формировались этносы и их языки. Исследование ностратических и сино-тибетских языков с помощью графоаналитического метода показало, что они формировались в одном и том же месте, а именно в районе трёх озёр: Севан, Ван и Урмия (Стецюк Валентин. 1998; 27-32; Родственные отношения сино-тибетских языков). Первоначально эту территорию заселяли люди монголоидного антропологического типа, затем их вытеснили европейцы. С конца неолитической революции по данным археологических исследований на Кавказе можно выделить три культурные зоны. Лингвисты соотносят их с носителями картвельских, абхазо-адыгских и нахско-дагестанских языков (A. Климов Г.А., Халилов М.Ш. 2003, 17). Картвельские языки, относящиеся к ностратическим, носители которых первоначально проживали в Закавказье, рассматриваются отдельно, здесь же мы приводим только карту их расселения (см. карту ниже) и далее попытаемся выяснить возможность присутствия на Кавказе древнего населения иной языковой принадлежности. При этом ключевым является вопрос, является ли какая-то часть современного населения этой территории автохтонными жителями. Хотя данные античных историков отражают полиэтническую картину Кавказа, попытки дать ответ на этот вопрос не приводят к успеху:

…точная локализация и идентификация с современными народами и этническими группами упомянутых у античных писателей племен в большинстве случаев затруднена или даже невозможна (Гаджиев М.С. 2019, 18).

Справа:Ареалы формирования ностратических языков

Сокращения

Драв. – дравидийские языки

Инд. – индоевропейские языки

Картвел. – картвельские языки

Семит-хамит. – семито-хамитские (афразийские) языки

Тюрк. – тюркские языки

Урал. – уральские языки

Локализация прародин языков современных народов Северного Кавказа при помощи графоаналитического метода позволяет восстанавливать их дренюю историю более определенно. В настоящее время здесь проживают носители нахских, дагестанских, абхазо-адыгских и тюркских языков. Балкарцы, карачаевцы, кумыки и ногайцы являются населением пришлым более позднего времени. Поэтому нам следует установить родственные связи нахских, дагестанских и абхазо-адыгских языков и при помощи графических моделей этих языков попытаться найти прародину их носителей.

Многие лингвисты объединяют абхазско-адыгские и нахско-дагестанские языки в одну северо-кавказскую семью, иногда назаваемою просто кавказский. К южно-кавказским языкам относятся картвельские, входящие, как было отмечено, в ностратическую макросемью, а отношение абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языках к какой-либо макросемье еще не определено. Поскольку их носители с древнейших времен проживают на Кавказе в тесном соседстве с носителями языков картвельской группы, можно предположить, что эти языки также относятся к ностратическим.

Лексические данные о северо-кавказских языках были собраны в таблицы группой ученых под руководством Николая Старостина в проекте The Tower of Babel. Данные, взятые из таблиц были использованы для исследования этих языков графоаналитеческим методом, но построить для них общую графическую модель родства не удалось. Однако отдельные модели абхазско-адыгских и нахско-дагестанских языков были построены успешно. Рассмотрим языки этих языковых семей отдельно.

Абхазо-адыгские языки

Абхазо-адыгские языки представлены живыми языками абхазским, абазинским, адыгейским, кабардино-черкесским и мертвым убыхским, о котором, однако, остались задокументированные свидетельства. При этом кабардино-черкесский и адыгейский настолько близки, что есть основание предполагать их общее происхождение из одного праязыка. Менее уверенно можно говорить об общем праязыке абхазского и абазинскеого. Тем не менее, для построенмя графической модели родства были приняты данные Сергея Старостина, представленные для всех указанных выше пяти абхазо-адыгских языков.

В соответствии с этими данными схема родственных отношений строится очень легко, она показана на рисунке слева.

Слева: Графическая модель родства абхазо-адыгских языков.

Предположительно место для полученной схемы на карте следует искать где-то вблизи современных поселений абхазо-адыгских народов, однако небольшое количество языков этой группы как будто затрудняет точную локализацию их доисторической прародины.Тема не менее, схема может быть соотнесена с территорией Западного Кавказа, где на побережье Черного моря можно выделить пять достаточно выраженных географических ареалав, оганиченных реками и Главным Кавказским хребтом. При этом предки адыгейцев, которых назовем условным именем адыге, должны были проживать в ареале между реками Мзымта и Бзыбь, а предки убыхов – между реками Мзымта и Шахе.

Такая локализация графической модели (см. карту ниже) позволяет утверждать, что на местах своего первичного поселения между реками Бзыбь и Гумиста остались абхазцы, несколько расширив к настоящему времени свою исконную территорию за реки Бзыбь и Кодори.

Ареалы формирования абхазо-адыгских языков в западной части Кавказа.

Наличие ареала между реками Гега и Бзыбь, соответствующего модели родства, дает основание утверждать, что кабардино-черкесский язык развился именно там, по соседству с ареалом абхазского и это обусловило их особенную близость. Для абазинского языка хорошо подходит ареал между реками Кодори и Гумиста. Абазины являются предками исторических абазгов (абасков), страна которых располагалась приблизительно в этих же местах.

Нахско-дагестанские языки

Согласно классификации С. Старостина в состав нахско-дагестанских языков входят лакский и даргинский (даргва) языки, а также такие группы родственных языков: нахская (вейнахская), цези, аваро-андийская, лезгинская.

Очевидно, когда-то общий для всего населения Дагестана язык расчленился на шесть отдельных праязыков соответствующих обозначенной классификации. По материалам Tower of Babel была построена графическая модель их родства, котрая имеет вид, показанный на рисунке справа.

Справа:. Графическая модель родства нахско-дагестанских праязыков.

Уже сама возможность построения схемы подтверждает такое членение исходного нахско-дагестанского языка, но есть также возможность ее размещения на карте Северного Кавказа. В долинах ограниченных хребтами горной страны Дагестана сформировался комплекс этноформирующих ареалов, на котором полученная схема размещается хорошо (см. карту на рисунке ниже)

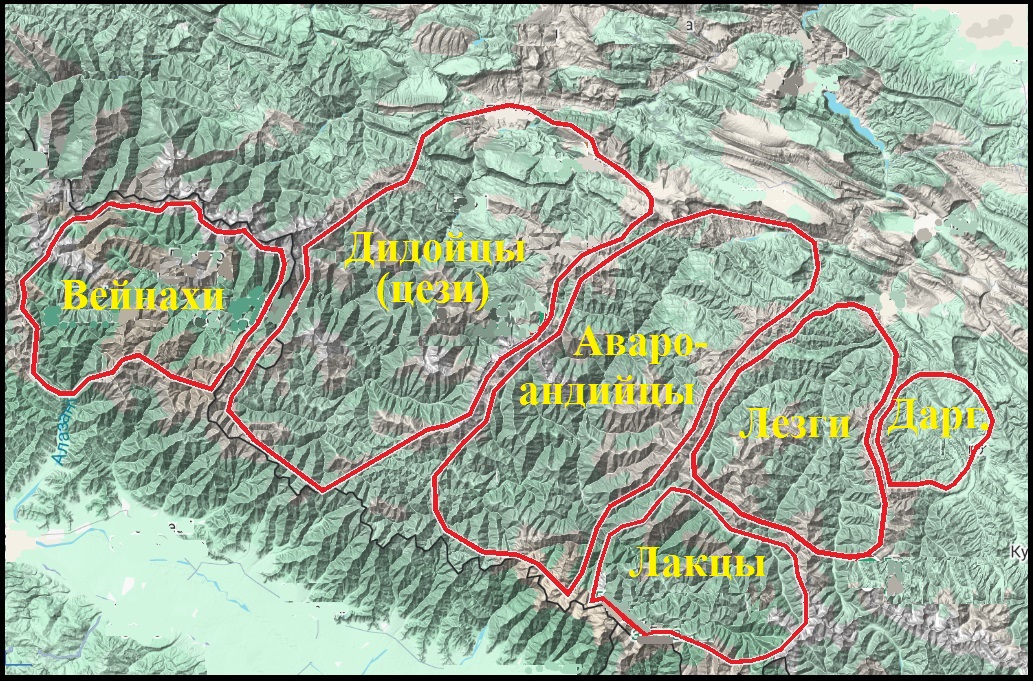

Ареалы формирования нахско-дагестанских праязыков вдоль северо-восточных склонов Главного Кавказского хребта.

Как видно по карте, ареал нахского праязыка можно разместить в долинвх притоков реки Алазани, по бегегам верхнего течения реки Андийское Койсу и его левого притока Перикательская Алазани на северо-востоке Грузии. Носители языка, давшего начало языкам цези (дидойским), должны были населять долину реки Андийское Койсу, а по берегам реки Аварское Койсу проживать предки носителей авароандийских языков. В ее верховьях, носящих название Джурмут, очевидно, сформировался лакский язык. В долинах реки Кара Койсу и ее притоков могли сформироваться первоначальные диалекты лезгинских языков, а по берегам реки Цамтичай даргинский язык. Густая сеть горных хребтов, хотя и создавала достаточно большое количество изолированных этноформирующих ареалов, оставляла населению возможность миграции через доступные перевалы. С ростом численности населения должна была возникнуть необходимость миграций и дальнейшего расселение носителей нахско-дагестанских языков вдоль хребта Большого Кавказа. Соответственно, на новых местах поселений некоторые языки каждой из указанных четырех групп расчеленились на отдельные диалекты, давшие начало новым языкам. Для существующих близкородственных языков этих групп по тем же материалам были построены графики их родства и сделана попытка поиска соответствующих этнофромирующих ареалов на местности ближайшей к ареалам первоначальных языков. По результатам этой попытки была составлена карта ареалов формирования всех этих языков (см. ниже)

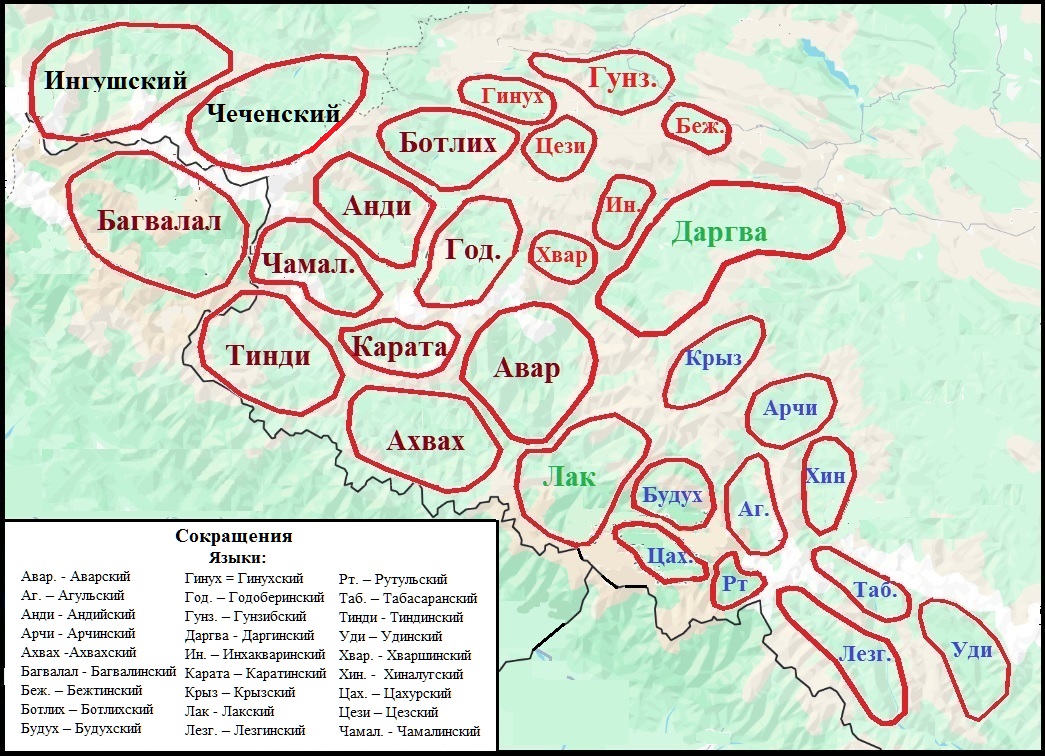

Ареалы формирования современных нахско-дагестанских языков.

На карте названия вейнахских языков показаны черным цветом, языки аваро-андийской группы обзначены коричневым цветом, дидойской группы – красным, лезгинской – синим. Для лакского и даргинского языков был принят зеленый цвет.

Насколько полученная карта соответствует действительности, следуют проверить возможность размещения полученных графиков на карте и искать дополнительные свидетельства такому размещению. Ими могут быть современные места расселения носителей языков рассматриваемых языков и их групп. Проверим такую возможность поочередно.

Языки, развившиеся из нахского праязыка.

Из нахского праязыка развились современные чеченский, ингушский, бацбийскмй и кистинский языки. Очевидно, предки чеченцев и ингушей оставили свою прародину под давлением аваро-андских племен, пришедших через Цунтинский перевал (2464 м над уровнем моря) из долины реки Аварское Койсу. Пройдя через проход между горой Большое Борбало на Главном Кавказском хребте и хребтом Нукатль нахские племена вышли в верховья рек Аргун и Шароаргун и заселили долины обеих рек. В этих долинах окончательно сформировались чеченский и ингушский языки объединяемых в вейнахскую группу. Это не противоречит расселению ингушей и чеченцев в настоящее время. Предки бацбийцев и кистинцев остали на местах старых поселений и их языки развились тут под влиянием грузинского.

Языки, развившиеся из аваро-андийского праязыка.

Построенная схема родства современных языков предполагаемой аваро-андийской группы показана на рисунке ниже.

Слева: Графическая модель родства аваро-андийских языков.

Полученную модель можно разместить в верховьях рек Аварское и Андийское Койсу, предположив, что часть носителей первоначально общего языка поднялась вверх по течению реки Аварское Койсу и через перевалы в Богосском хребте перешла в долину Андийского Койсу.

Такому предположению довольно хорошо соответствуют ареалы формирования андийского и ботлихского языков, носители которых в основном проживают теперь в Ботлихсхком районе, и ареал чумалинского, носители которого проживают в соседнем Цумадинском районе и немного рядом в Чечне. В определенной мере это отностися также к багвалинскому языку, который сформировался в том же ареале, где раньше возник нахский праязык, то есть на территории Грузии. Теперь носители языка багвала (иначе багулалы) ни в одном из районов Дагестана не образуют большинства, но проживают в местности, которая как раз примыкает к их исторической родине, в Цумадинском районе Дагестана. Места распространения каратинского и годоберийского языков в целом схеме родства не противоречат, поскольку их язык распространен в соседних районах, так же, как и соседствуют их ареалы на схеме. О соответстви схемы современным местам проживания носителей аварского и тиндинского языков нельзя сказать ничего определенного. Аварский язык является в Дагестане лингва франка, и к аварам относят себя многие другие народности, а немногочисленные носители тиндинского проживают рассеяно в разых районах. Единственным серьезным противоречием схеме являтся распространение ахвахского языка далеко от места предполагаемой прародины. Причиной этому могут быть позднейшие миграции ахвахцев, но не исключена и ошибки лингвистов при изучении родства языков этой группы.

Языки, развившиеся из дидойского (цези) праязыка

Построенная по имеющимся данным схема родства современных дидойских языков показана на рисунке ниже. К ним отностяся бежтинский (бежита), гинухский, гунзибский, инхокваринский, цези и хваршинский.

Слева: Графическая модель родства дидойских языков (цези).

Согласно модели родства дидойские языки должны были сформироваться в нижнем течении рек Андийское и Аварское Койсу. Именно здесь она может быть размещенна довольно хорошо. Такое предположение также соответствует расположению дидойского языка на схеме общего родства нахско-дагестанских языков. Это Гунибский, Гумбетовский, Гергебильский, Хунзахский и Унцукульский районы, население которых относит себя к аварцам.

Носителей дидойских языков здесь практически нет, их большинство проживает далеко южнее, в частности, в Цумадинском, Цунтинском и Бежитском районах. Там же встречается соответствующая топонимия (Бежта, Гунзиб, Инхоквари и др.) Можно предполагать, что в какое-то время группы носителей дидойских языков мигрировали на юг из-за нашествия новых пришельцев. Двигаясь вверх по долине Андского Койсу, переселенцы не могли найти себе места среди аваро-андийцев, пока не пришли в верховья Метлюды и других притоков Андийского Койсу. Они поселились в их долинах и живут рассеяно отдельными селениями вперемешку друг с другом и аварцами, сохраняя родные языки. Пришельцами, которые заставили их пуститься в длительное путешествие, очевидно, были племена кипчаков, потомками которых являются современные кумыки. Эту гипотезу подтверждает местная топонимия, в частности названия рек, имеющих в своем названии элемент Койсу, явно тюркского происхождения (quj, qoj "лить, литься, течь", su "вода"). Со временем тюрки должны были двинуться обратно, потому что ни в бассейнах Андского и Аварского Койсу, ни в бассейне Каракойсу тюрков в настоящее время нет.

Лакский и даргинский языки.

Судя по всему, часть лакцев остались на своей прародине и проживают там до сих пор в Чародинском районе, а также в Лакском и Кулинском районах Дагестана, сохраняя свой единый язык с минимальными изменениями. Напротив, предки даргинцев должны были расселится по ближайшей местности на северо-восток и юго-запад. Без сомнения они заселяли местность в низовьях рек, текущих к Каспийскому морю. Здесь нет особых географических препятствий, поэтому язык даргва не прошел процесс членения. Его носители расселились на широком пространстве очевидно до реки Сулак. Упомянутые уже кипчаки, придя в Предкавказье, продвинулись к Каспийскому морю южнее устья Терека и заняли часть территории даргинцив в степной части в предгорьях и вдоль моря, оттеснив даргинцев за Дербент. Свидетельством этому являются современные поселения кумыков в нескольких предгорных районах среднего Дагестана.

Лезгинские языки

Вытесненные из долины Каракойсу даргицами, предки носителей лезгинских языков перешли в верховья рек Самур и Хунних. Современные поселения народов этой группы соотвествуют постороенной модели родства их языков показанной ниже лишь частично.

Справа: Графическая модель родства лезгинских языков.

В соответствии со схемой рутульцы и цахуры проживают в Рутульский районе Дагестана, лезгинцы – в Ахтинском, Магарамкентском и Курахском районах, агулы – в Агульском, табасараны – в Хивском. Совершенно не соответствуют схеме местожительство малочисленных народов. Так арчинцы вместе с аварцами проживают в Чародинском районе Дагестана, народы будух и крыз заселяют несколько сел Азербайджана, а удинцы проживают в разных местах в Азербайджане, Грузии, Дагестане и даже в Казахстане.

С. Старостин включил хиналугский язык в лезгинскую ветвь дагестанских языков, но по данным последних исследований он представляет собой отдельную ветвь. Небольшое количество носителей этого языка проживают в Азербайджане (A. Климов Г.А., Халилов М.Ш. 2003, 13)

Подытоживая полученные данные, мы можем воссоздать лингвистическую ситуацию на Кавказе во времени формирования первоначальных языков. Считается, что образование лингвистических общностей Северного Кавказа происходило в позднем неолите и энеолите (Савенко С.Н. 2011, 61), а его заселение происходило доступными проходами и перевалами из Закавказья (там же, 60). Также предполагается, что абхазо-адыгские и нахско-дагестанские языки происходят от одного общего предка, который С. Старостин называл прасеверокавказским языком (ПСК). В доказательство его существования он приводил фонетические и лексические соответствия между нахско-дагестанскими и абхазо-адыгскими языками (Старостин С.А. 2007, 290-305). Как оказалось, эти соответствия в большой мере можно относить к общему ностратическому фонду. Существование многочисленных индоевропейско-севернокавказских изоглосс известно давно (там же, 312-358), а исследование состава лексического ядра обоих языковых семей, содержащего в себе наиболее древние слова, показало, их яыки имеют достаточно много соответствий также в тюркских языках. При этом таких соответствий больше в абхазо-адыгских, в то время как индоевропейских соответствий больше в нахско-дагестанских языках (см. К вопросу о родстве ностратических и кавказских языков). Это дает основание предполагать близкое соседство носителей нахско-дагестанские и индоевропейских праязыков в предысторическое время на территории современного Азербайджана. Река Кура могла быть границей между их ареалами.

Покинув по неизвестным причинам прародину в долине Куры, носители нахско-дагестанского праязыка перешли по перевалам Кавказский хребет. Одна часть переселенцев нашла удобным для проживания Дагестан, а другая часть должна была спуститься далее на равнину и стать создателями так называемой майкопской культуры, которая существовала в Предкавказье до конца 3-го тыс. до н.э. Это население можно условно назвать майкопцами. До настоящего времени никаких следов, которые бы говорили об этнической принадлежности майкопцев, не сохранилось. В какое-то время они под давлением пришельцев иной этнической принадлежности мигрировали в неизвестном направленни, предположительно на восток. Напротив, автохтонное население Дагестана сохранилось да наших дней проживая по соседству с этими и более поздними пришельцами (об этом далее).

Таким образрм, объединяемые под общим названием северокавказских, абхазо-адыгские и нахско-дагестанские языки общего предка не имеют, родственные связи отдельных праязыков обоих этих семейств относится к большой ностратической общности, состав кототорой следует расширить и отнести ее существование к библейским временам. Все полученные данные наносятся в систему Google My Maps и составленная по ним карта показана на рисунке ниже

.Лингвистическая карта Кавказа приблизительно на период VII-V тыс. до н.э.

Проведенные исследования позволяют также заключить, что вплоть до наших дней древнейшее население Кавказа, за исключением майкопцев, оставалось на местах своего проживания или же вблизи них. Тут древний картвельский праязык прошел процесс своего членения на отдельные диалекты, из которых позднее развились современные грузинский, мегрельский (мингрельский), лазский и сванский языки. Однако время от времени на Кавказ прибывали новые поселенцы.

Слева: Население Кавказа в скифское время.

На рубеже 3-го и 2-го тыс до н.э. во времена Первого "Великого переселения народов" Северный Кавказ заселили тюркские племена (предки современных турок, кумыков, карачаевцев и балкарцев, туркмен и гагаузов), а позднее в Закавказье поселились армяне и иранское племя мидян, к которым вскоре присоединились другие иранцы: талыши, гилянцы, белуджи, мазендаранцы.

Известные из истории албаны и каспии, населявшие Закавказье в скифское время, очевидно, принадлежали к той части носителей гипотетического северокавказского языка, которые осталась на своей исторической прародине. Упоминавшиеся в исторических документах колхи были предками современных мегрелов и лазов.

Осетины, которые составляют значительную часть населения Северного Кавказа, прибыли к местам своего теперешнего поселения в историческое время и пути их миграций отражены в топонимии. Они, как и другие народы Северного Кавказа, в частности адыге и чеченцы, играли значительную историческую роль в скифо-сарматский период (см. "Киммерийцы" и "Печенеги и мадьяры"). К 20-му столетию пестрота населения Кавказа еще более увеличилась (см. карту ниже).

Справа: Этно-лингвистическая карта Дагестана на середину 20-го ст.

Картвельские языки 1. Грузинский

Нахские языки

7. Чеченский 8. Ингушский 9. Кысти 10. Бацбийский

Дагестанские языки

11. Аварский 12. Лакский 13. Даргинский 14. Табасаранский 15. Лезгинский 16. Агули 17. Рутульский 18. Цахурский 19. Киналуги 20. Крызский 21. Будухский 22. Уди

Тюркские языки

34. Азербайджанский 35. Карачаевский 36. Балкарский 37. Кумыкский 38. Ногайский 39. Туркменский 40. Татарский 41. Казахский

Индоевропейские языки 23. Русский 24. Украинский 25. Армянский 26. Осетинский 27. Курдский 28. Талышский 29. Татский 30. Еврейско-татский 31. Греческий 32. Немецкий 33. Молдавский

Сравнение карт ареалов формирования нахско-дагестанских языков с современными местами поселений их соответствующих носителей показало, что они действительно формировались на территории Дагестана и мы видим, что родственные абхазо-адыгские и нахско-дагестанские языки проходили процесс членения на достаточно большом расстоянии друг от друга, т. е. на этих территориях они проживают исторически длительное время.