Англосаксонская агональность на волнах истории

В 1897 году французский ученый Эдмон Демолен (1852-1907) опубликовал свою книгу "A quoi tient la Superiorite es Anglosaxons". Из названия работы можно заключить, что автор пытается объясняется превосходство англосаксов, мнение о котором в то время уже существовало в Европе:

Если превосходство англосаксов над другими народами не провозглашается открыто, то во всяком случае оно несомненно чувствуется всеми. Недоверие, страх и нередко ненависть, питаемые к англичанину, являются лучшими показателяти такого положения, которое занимает он среди других членов человеческой семьи (Демоленъ Эдмонъ. 1907, 1).

Во времена расцвета либерального гуманизма политически некорректно говорить о превосходстве одного народа над другими. Провал политики мультикультурализма является одним из свидетельств ошибочности такой трактовки гуманистической идеи. Согласно закономерности мироустройства, гуманизм тоже должен быть структурирован, но политическая мысль направлена в другую сторону. В самое последнее время была опубликована книга, авторы которой уверенно отвечают на вопрос почему нации приходят в упадок (Аджемоглу Дарон і Робінсон Джеймс. 2024.) Короткий ответ состоит в непредсказуемости хода истории, который сдержится в названии одного из разделов книги (там же, 98-100). Эта мысль красной нитью проходит по всему тексту и оформляет так называемую инклюзивную теорию, суть которой состоит в том, что особенности социально-экономического строя стран диктуется существующими в них политическими институтами. С этим можно согласиться, но само существование разных политических институтов имеет свои причины, не только историчекие, и об этом пойдет речь в этой статье.

Книга Демолена имела необыкновенный успех у французского читателя, о чем свидетельствует тот факт, что за два месяца она выходила в свет пять раз. Об этом Демолен заявляет два года спустя в переводе на английский язык, что также говорит об интересе к ней и в Англии (Demolins Edmond. 1899: 389). Эти факты позволяют предположить, что мнение о превосходстве англосаксов не просто существовало, а было распространено в общественное сознании Европы. Само понятие превосходства носит эмоциональный характер и основано на субъективной оценке исторических событий в соответствии с господствовавшим в то время мировоззрением во Франции:

В этой работе, применяя методы социального анализа, разработанные Ф. Ле Плаем и завершенные А. де Турвилем, я стремлюсь тщательно изолировать и рассматривать исключительно те явления, которые кажутся производными от англосаксонского влияния, поскольку nолько эти явления обеспечивают Англии и Соединенным Штатам социальную оригинальность и превосходство. Прежде всего, я стремлюсь провести четкое различие между этими явлениями и обычаями и институтами, свойственными кельтам и норманнам (Demolins Edmond. 1899, ix).

Однако Демолен, говоря о превосходстве англосаксов, его причину прямо не называет, очевидно, не имеет определенного мнения по этому поводу. Его предположения носят гадательный характер. Проводя различие между англосаксами и народами кельтского происхождения, к которым он относит ирландцев и шотландцев, Демолен утверждает, что кельты изначально были пастухами и позднее не любили заниматься земледелием, что и определило их дальнейшую судьбу. Далее он отмечает разницу между саксами и англами, ссылаясь на социологические исследования де Турвиля. Если саксы, прирожденные земледельцы в силу природных условий на своей прародине, занимались земледелием и довольствовались небольшим участком земли, который могли обрабатывать сами, то англы стремились расширить свою территорию и господствовать над ней, чем заниматься земледелием самим (там же. x, xv). В дальнейшем он неоднократно подчеркивает приверженность англосаксов земле, их индивидуализм, преобладание частной жизни над общественной. Это явно противоречит как колониальной экспансии англосаксов в Новое время, так и их лидирующему положению среди других народов в древней истории, короткое обозрение которого здесь будет сделано.

В другом месте Демолен объясняет превосходство англосаксов организацией обучения и воспитания молодежи в Британии, которые имели практическую направленность и отличали битанскую школу от французской и немецкой. Далее он описывает разницу в поведении англосаксов и французов в частной и общественной жизни. Однако все это не причина, а следствие какого-то имеющегося преимущества, то есть причина и следствие в данном случае имели синергетический характер.

Целью настоящей статьи является показать, что превосходство англосаксов сформировалось благодаря большому политическому опыту, обретенному в процессе тысячелетней истории, хотя в основе политической деятельности англосаксов и ее катализатором были определенные природные качества, которые передавались от поколения к поколению:

Генетика поведения изучает основы поведения и все, что с ним связано, – психические заболевания, склонность к разводу, политические предпочтения и даже чувство удовлетворенностью жизнью. Эволюционная психология ищет механизмы, посредством которых эти признаки переходят от поколения к поколению. Оба подхода предполагают, что в формировании поведения, мыслей и эмоций участвует природа и воспитание, но в отличии от практики двадцатого века нынче природе отдается предпочтение (Чиксентмихайи Михай. 2008. 89) .

Французский социолог Габриэль Тард (1843 – 1904) считал, что вся общественная жизнь во многом основана на инстинкте людей подражать друг другу, и этому есть немало подтверждений в повседневной жизни (Тард Г. 2011). В этом смысле некоторые люди могут быть примером и образцом для подражания другими. В принципе это означает, что все люди имеют одинаковые естественные шансы на любые достижения во всех сферах общественной жизни. Однако следует признать, что некоторые люди могут иметь преимущества перед другими с рождения благодаря определенным качествам, которые передаются по наследству. Поскольку будущее определяется прошлым, их потомки сохранят это преимущество на многие века, если эти качества будут сознательно поддерживаться посредством воспитания детей.

В результате исследований этногенетических процессов в Восточной Европе выяснилось, что потомки некоторых народов, игравших когда-то значительную роль в истории, ныне ничем особенным не отличаются. Иные же сохранили свое влияние в мире. Об этом же свидетельствуют и факты, привомые упоминавшимися американскими учеными (Agemoglu Daron and Robinson James A. 2012). Они дают этому явлению свое объяснение минуя этнопсихологические особенности разных народов, формирующих их агональность. Под этим понятием мы будем понимать выраженное в разной степени стремление народов к самоутверждению. Этой теме посвящена статья российского социолога из Краснодара, отмечающего расширение поля интерпретации агональности в наше время, дает ей такое определение и пытается выяснить ее сущность. (Яровой А.В. 2010, 36).

Обзор восстановленной древней истории англосаксов позволяет говорить об агональности англосаксов высокого уровня проявлявшейчя в постоянной борьбе за существование. Внутренне содержание такой борьбы может быть обозначено так:

Сталкивающиеся силы образуют порядок как результат схватки сил одержавших победу, и потому повелевающих, и сил потерпевших поражение и потому претерпевающих. Агон в этом случае является механизмом установления предела агрессивности и в то же время служит выработкой образца влекущего за собой победу (там же, 40).

Если агон является механизмом установления предела агрессивности, он включает в себя моральную составляющую, основанную на осознании собственном благородстве, что было впоследствии развито англосаксами в свод этических правил известных под названием "фейр-плей". Вывод об уровне агональности англосаксов делается с учетом детерминизм как доктрины общей причинности, взаимосвязи и обусловленности различных явлений и процессов во Вселенной, что признается многими мыслителями и используется в исследованиях, по крайней мере, со времен Ньютона и Вико:

… … традиционный взгляд на физику, идущий от великого Ньютона, неразрывно связан с детерминистскими представлениями, согласно которым точное знание состояния всей вселенной или любой ее замкнутой части в какой-либо один момент времени уже содержит в себе точное знание всей ее последующей истории (Винер Н. 2001, 26).

Исторические процессы значительно сложнее физических, поскольку в них участвует человек, обладающий свободой воли, но принцип детерминизма в них должен присутсвовать. Аджемоглу и Робинсон с этим согласны, утверждая, что для понимания того, почему существует неравенство между народами, нужно углубиться в прошлое и исследовать историческую динамику обществ (Аджемоглу Дарон і Робинсон Джеймс. 2024, 9). Однако и наблюдения в обыденной жизни убеждают, что будущие события в определенной мере детерминированы прошлым. Полученные в детстве знания влияют на дальнейший жизненный путь человека; капиталы, накопленные родителями, дают лучшие стартовые возможности их детям; сформировананый в прошлом язык влияет на ментальность отдельного народа в настоящем времени; практический опыт в определенных сферах человеческой деятельности облегчает усвоение и реализацию новых достижений науки и техники; кредит, взятый в банке, определяет поведение человека на многие годы вперед. История человечческого общества, состоящая из множества подобных событий не может не быть детерминированной. Исходя из таких общих расуждений, попытаемся дать оценку суждению об историческом превосходстве англосаксов.

В 1215 году в Англии элитная группа баронов заставила короля Иоанна Безземельного подписать Magna Carta Libertatum ("Великую хартию вольностей"), в которой ключевыми были следующие положения статьи 61

… Бароны избирают двадцать пять из своего числа, чтобы хранить и заставлять соблюдать всеми силами мир и вольности, дарованные и подтвержденные им этой хартией.

… Если мы, наш главный судья, наши должностные лица или кто-либо из наших слуг совершит преступление против любого человека или нарушит любую из статей мира или этой гарантии, и о преступлении станет известно четырем из указанных двадцати пяти баронов, они должны явиться к нам — или, в наше отсутствие в королевстве, к главному судье — чтобы заявить об этом и потребовать немедленного возмещения. (Magna Carta. 1963).

Дальнейшие усилия баронов ограничить власть короля привели к созданию в 1265 году Парламента. Так начался процесс развития инклюзивных политических институтов, в результате которого сформировался инклюзивный характер английской экономики, что обусловило технологические достижения, эффективное использование умений и талантов, приведших к промышленной революции. (Аджемоглу Дарон і Робинсон Джеймс. 2024, 93).

Упоминая о талантах, авторы не развивают эту тему, но приведенный ими пример наводит на мысль, что успешное развитие промышленной ревоюции зависело от наличия в Англии людей особого таланта. Речь идет о Уильяме Ли, первом изобретателе вязальной машины. Еще задолго до революции ему пришло в голову, что вязание чулок будет более производительным при одновременном использовании нескольких спиц. Он настолько увлекся реализацией своей идеи, что забывал о своих обязанностях священника, не имея в своем увлечении материального интереса, его мотивировала только перспектива творческого успеха (там же, 258). В 1569 году он сконструировал сложную машину, которая состояла из сотни спиц и позволила приступить к производству чулок машинной вязки (Зворыкин А.А. и др.1962, 97). . На планете плетением спицами занимались миллионы людей, но мысль механизировать этот процесс пришла только одному. Дальнейшие примеры изобретений и усовершенствований паровых двигателей прядильных и ткацких машин делади Томас Ньюкомен (1663- 1729), Джон Кей (1704-1774), Джон Уайатт (род. 1700), Джеймс Харгривс (1720-78), Ричард Аркрайт (1732-1792), Джеймс Уатт (1736-1819), Самуэль Кромптон (1753-1827), Эдмунд Картрайт (1743-1823) и такое количество изобребателкй говорят о том, что среди англосаксов было больше одаренных людей, чем среди других народов.

Таким образом, промышленная революция в Англии произошла не только потому, что англосаксы создали инклюзивный политический институт, но благодаря интеллектальному превосзодству. Точно так же в настоящее время та же особенность англосаксов обеспечает Америке лидирующее положениние в области научноо-технических ршений. Эта тема специально рассматривается в статье Д. Гутермана “Технологии и Америка” (PC Magazine/Russian Edition, 2002, № 6), в которой не без бахвальства утверждается:

Америка круто замешана на технологии… Это – отличительная черта США со дня их основания. Мы изобрели все важнейшие технологии – массовое производство, стандартные компоненты, часовые пояса и многое другое. Многие страны, в особенности в Западной Европе и Азии, успешно осваивают технологии, но США по-прежнему остаются лидером технического прогресса, что, отчасти, объясняется готовностью идти на риск и духом предпринимательства, свойственным американцам (цитируется по Пролейко В.М. 2013).

Англосаксы, в отличие от других германских народов, вышедших на историческую сцену после упадка Рима, уже имели тысячелетний опыт политической и єкономической деятельности на широком пространстве европейского континента. Об этом свидетельствует факті их восстановленной их истории при применении междисциплинарного подхода, объединяющего сравнительно-историческую лингвистику, географию, ономастику, данные исторических документов и современные информационные технологии. Первым шагом было определение прародины англосаксов в этноформирующем ареале, ограниченном реками Припять, Тетерев и Случь, и это обозначило направление дальнейших исследований. Благодаря расшифровке англосаксонской топонимии были установлены не только пути миграций и места расселенных англосаксов, но и некоторые атрибуты их общественного устройства. В частности, об упоминавшемся политическом опыте свидетельствует толкование трех топонимов Ахтырка в Украине и России при помощью др.-ангд. eaht "совет", "совещание", "оценка", "стоимость" и "rice" "господство", "правительство", "власть". Отсюда можно понять, что в этих населенных пунктах располагался институт, который наблюдал за деятельностью властей, давал им оценку и советы. Все пространство Европы, на котором проявили себя англосаксы, определеяется англосаксонскими топонимами в количестве более 1500 единиц. Они были введены на Google My Maps (см. ниже)

Древняя англосаксонская топонимия в континентальной Европе

На карте населенные пункты обозначены темно-красными точками, отдельно фиолетовым цветом выделены топонимы Марково, Маркино и под., гидронимы обозначены синим цветом.

Прародина англосаксов выделена красным цветом. Красными звездочками обозначены места сражений при Адрианополе (378 г.) и на Каталаунских полях (451 г.), в которых участвовали аланы-англы.

На карте также выделено село Конятин Черниговской области, бывшее предположительно резиденцией местного племенного вождя.

Прародина англосаксов расположена к северу от поселений скифов в причерноморских степях. Сохранившееся с тех пор название города Житомир можно объяснить как "защитная граница" (от скифов) на основе др.-анг. scyttan "закрывать" и meræ "граница". Хотя англосаксы значительно уступали скифам по численности, они оставили выразительный след в скифской истории. Само греческое название скифов Σκυθαι происходит от др.-англ. scytta "стрелок". Скифы считались лучшими стрелками из лука и в древнегреческом языке этноним "скиф" считался синонимом стрелка.

В результате собственных исследований я пришел к выводу, что скифы были предками современных чувашей, поэтому я назвал их проточувашами. Топонимия, антропонимия и мифология это подтверждают (см. Генезис скифской культуры и Язык скифов). Получив название скифов от англосаксов, проточуваши после первого знакомства с ними назвали их в ответ булгарами, употребив для этого собственные слова: чув. пулкк 1. "стая, стадо"; 2. "толпа, ватага" и ар "мужчина".

Некоторые реалии скифского времени расшифровываются при помощи древнеанглийского языка, например:

ακινακεσ (akinakes), акинак, короткий железный скифский меч – др.-анг. ǽces «топор» и nǽcan «убивать».

γωρυτός (go:rutos), горит, футляр для лука и стрел – др.-англ. gorettan "выталкивать, выбрасывать". Я. Фриск считал происхождение слова неясным (Frisk H. 1960-1972; 1, 337)

σαγαρισ (sagaris), сагарис, боевой топор, оружие скифов – др.-анг. sacu "война" и earh “стрела”.

Много собственных имен и названий народов скифо-сарматских времен также могут быть расшифрованы при помощи древнеанглийского или древнесаксонских языков. Все они сведены в Алано-англосаксонский ономастикони ниже подаются из него некоторые выдержки:

Αγαθιρσ (agathirs), Αγαθιρσοι (Агафирс, агафирсы) – др.-англ đyrs (thyrs) „великан, демон, волшебник” хорошо подходит как для имени, так и для этнонима. Для первой части имени находим др.-анг. ege “страх, ужас”, а в целом „страшные великаны или демоны”.

Αναχαρσισ (Анахарсис) – др.-сакс. āno „без”, др.-анг. hors/hyrs (анг. horse) „конь” (т.е. „безлошадный”).

Βορυσθενεοσ (Борисфен), Днепр – др.-анг. bearu, род. п. bearwes „лес”, đennan „расширять, протягивать”.

Βουδινοι будины, возможно даже „вудины”, по словам Геродота были жителями лесной страны. В таком случае, по смыслу и фонетически хорошо подходят др.анг. widu, wudu „дерево, лес”, совр. анг. wooden „деревянный”. В древнеанглийском слово wuden не зафиксировано, но по законам английской грамматики оно могло существовать и означать „лесной”.

Ιδανθιρσοσ (Идантирс), скифский царь – др.-анг. eadan „исполненный, удовлетворенный” и đyrs „великан, демон, волшебник”.

Несмотря на то, что часть англосаксов в какое-то время мигрировала на запад, немало их продолжало оставаться в Восточной Европе. С ними можно связыавать племена невров и меланхленов. На позднем этапе тшинецкой культуры часть англосаксов переселилась на левый берег Днепра и они стали творцами сосницкой культуры, которая со временем развилась в лебедовскую (XI-VIII вв. до н. э), через какое-то время к ним присоединилася новая группа сородичей. Геродот указывает, что невры (гр. Νευροί) покинули свою родину и поселились среди будинов (IV, 105), которых многие ученые связывают именно с предками мордвы, и для такого предположения определенные основания есть. Др.-анг. neowe, niowe означает „новый”, субстантивизация слова могла дать neower „новоприбывший”. Сами себя англосаксы назвать новоприбывшими не могли, логично предполагать, что такое имя им могли дать местные поселенцы, то есть те англосаксы, которые пришли сюда раньше во времена существования тшинецкой культуры. Эта первая волна англосаксов, если судить по топонимии и распространению восточнотшинецких памятников, занимала бассейны Сейма и нижней Десны. Южнее по берегам Сулы и Псла были поселения мордвы-мокши, прибывшей туда из своей прародины у верховьев Оки. Рост числа англосаксов заставил их постепенно продвигаться через Сулу, Псел и Ворсклу к верховьям Северского Донца. Они устраивали свои поселения среди мордовских, о чем свидетельствуют лексические соответствия между аглийским и языком мокша (см. раздел "Экспансия финно-угров "). Меланхленов (гр. Μελαγχλαινοι) Геродот размещает севернее царских скифов и объясняет их название как "одетые в черное" (гр. μελασ "черный", χλαι̃να "верхняя одежда").

На самом деле это название древнеанглийское, которое Геродот переосмыслил по-своему. У древних англов существовало имя собственное Mealling, происходящее от др.-анг. a-meallian "становиться безумным, безрассудным" (см. Holthausen F. 1974: 216), которое вместе с др.-анг. hleonian "защищать" было использовано новоприбывшими англосаксами для названия своих сородичей. Можно думать, что они были особенно воинственными и именно они должны были расселиться среди поселений мордвы и взять их под свой контроль. Такое толкование подтверждается выводами археологов:

Собственно с меланхленами мы связываем не все население лесостепной части бассейна Северского Донца, а только его военно-аристократическую верхушку со своей элитарной субкультурой. О ее существовании свидетельствуют подкурганные погребения в Караванской группе Люботинского могильника, Коротычансткие, Протопоповские, Песочинские и Старомерчанские курганы (Буйнов Ю.В. 2009, 14).

Какая-то часть англосаксов оккупировала местность на Донбассе, богатую залежами медных руд, что показывает скопление топонимов вокруг медного рудника Картамыш севернее Дебальцево. Взяв под свой контроль меднорудную промышленность и металлообработку, они добились экономического превосходства над разноязычным населением Северного Причерноморья и, как следствие, политического господства. Именно англосаксы и были царскими скифами, которых упоминал Геродот именуя булгарами (см. Царская Скифия и ее столица). Некоторые фамилии местного населения, которые расшифровываются на древнеанглийском языке, выдают ведущую роль англосаксов в экономической жизни этого края: "таможенник", "сборщик дани", "купец", "мелкий торговец".

Пребывая во главе племенного союза с проточувашами, англосаксы учредили правящую династию, которую греки назвали булгарской. Первоначальный смысл слова булгары был утрачен и такого народа среди покоренных остготским королем Германарихом Иордан не упоминает. А в древнеанглийской поэме "Видсид" сообщается, что ее автор прибыл ко двору этого короля с востока и это вызывает недоумение британских историков (Chambers R.W. 1912: 189). В то время англосаксы были во главе сарматкого союза племен под именем алан, о чем подробно говорится в статье "Аланы-англы-саксы

Гунское нашествие заставило алан покинуть Северное Причерноморье. Часть из них двинулась в Западную Европу, другая отошла в Предкавказье, а затем, перейдя Марухский перевал, спустилась по реке Марух в долину Чхалты. Двигаясь дальше, они достигли ее устья и переправились в Кодорское ущелье. Этот путь маркирует цепочка следующих топонимов, расшифровываемые при помощи древнеанглийского языка: Марцхена Адзгара, Марджвена и Марцхена Генцвиши. Гвандра, Омаришара, Сакени

От Сакени англосаксы перешли в долину реки Ингури и их дальнейшее движение макркируют такие топонимы: Квемо и Земо Марги, Нодаши, Лезгара, Местия, Лахири и др. Дойдя до Хевсурии, они перешли Хушетский перевал и далее двинулись вдоль берегов реки Андийское Койсу. Таким образом, они вышли на равнину, где основали город Эндирей, ставший одним из центров основанного ими Хазарского каганата (см. на карте ниже).

Движение англосаксов вдоль Главного Кавказского хребата маркированное топонимами

Англосаксы составляли правящую верхушку каганата, в то время как большинство населения составляли тюркские племена. Эта тема рассматривается в статье "К истокам Хазарского каганата", здесь же отметим лишь, что титулы правящей верхушки каганата расшифровываются с помощью древнеанглийского языка:

Верховный правитель в составе правлящего дуумвирата назывался хакан – др.-англ. heah "высокий, великий" і ān "единый".

Соправитель хакана шад – др.-англ. scead "тень".

Наместники на местах тудун – др.-англ. đeoden "король, господин".

Себя хазары называли "свитой посланника" (д.-англ. hōs "свита", ār "посланник, герольд, ангел"). Столицей каганата мог быть город, располагавшийся в дельте Волги на месте Суммеркента, упоминаемого Гильомом де Рубруком в описании своего путешествия в восточные страны. В этом городе в то время жили аланы, то есть англы (Рубрук Вильгельм де 1957, гл. 49). Хазарское название столицы, как и Волги, было Итилем (Атилем) от др.-англ. æđel "благородный, знатный, прекрасный". Другим крупным городом хазар был Саксин (Хвольсон Д.А. 1869. 63).

Позднее аланы были числе многих народов, известных по летописям под общим именем половцев. На Северном Кавказе, а именно севернее Клухорского перевала, последние аланы в количестве "тысячи душ" еще оставались в конце 18-го ст., о чем сообщал путншественник и археолог Ян Потоцкий в 1797 г. (Цукерман К. 2005, 82). А в нескольких десятков километров от этого перевала, в долине Большого Зеленчука в 1888 г. была найдена каменная стела с надписью, которая может быть расшифрована при помощи древнеанглийского языка так: "Сакс Николай похоронен здесь обреченный к смерти предательской стрелой коварного слуги, украшен крепким столбом путь украшающим – подарил племянник Феофил". Возможно, здесь была могила половецкого хана Сакзя, у которого был брат Бегубарс, имя которого можно расшифровать при помощи др.-англ. beg “ягода” и ūfer “берег” (в целом “смородина”, ср. укр. порічки “то же”). Другими англосаксами среди половецких ханов могли быть Искал и Кытан (Подробнее об этом см. Зеленчукская надпись).

.Аланы, расселявшиеся по Восточно-Европейской равнине, оставили следы своего присутствия более чем в 700 топонимах, среди которых наиболее распространены: Марково (97 населенных пунктов), Левково (25), Чурилово (24), Рязаново (22), Фатьяново (18), Болдино (11), Бурково (10). Для них предлагается такое толкование:

Марково, Маркино и под. – др.-англ. mearc, mearca "граница", "знак", "округ", "обозначенное пространство".

Левково – др.-англ. lēf "слабый", cofa "хижина, лачуга, хлев".

Чурилово – др.-англ.ceorl "мужчина, крестьянин, муж", англ. churl.

Рязаново – др.-англ. rāsian "изучать, испытывать".

Фатьяново – др.-англ. fatian "получать, доставать, достигать".

Болдино – др.-англ bold "дом, жилище".

Бурково – др.-англ burg "бург".

Первоначально англосаксы сосредоточились в междуречьи Волги и Оки. Испокон веков в этих местах проживали финно-угорские племена, а славяне продвинулись сюда только в конце первого тысячелетия н.э., но еще до их прихода здесь уже существовали города, названия которых свидетельствуют о том, что они были основаны англосаксами:

Галич, город в Костромской обл. – др.-анг. gāl “веселый”, “похотливый”, “непристойный”, “гордый” и eacen ”умножать”, ”увеличивать”, ”расти”, “одаренный”, “сильный”, “большой”, “крепкий”.

Муром, город во Владимирской обл. – др.-анг. mūr «стена», ōm "ржавчина".

Ростов горож в Ярославской обл. – др.-анг. rūst «ржавчина».

Рязань, областной центр – др.-анг. rāsian "обследовать", "изучать, испытывать".

Суздаль, город во Владимирской обл. – др.-анг. swæs "красивый, приятный, любимый", dale "долина".

Со временем англосаксы перешли на левый берег Волги, основав там собственное государство в бассейне Камы. Династия царей этого государства продолжала называться булгарской, поэтому государство получило название Булгарии. События в Среднем Повожье в конце первого тысячелетия н.э. имели большое воздействие на историю всей Европы. После экономического сближения Хазарии с арабами мусульманские купцы из стран Арабского халифата стали посещать эту страну для меновой торговли с местным населением с конца VIII века (Комар А.В. 2017, 61, 67). В обмен на меха соболей, белок, горностаев, хорьков, куниц, лисиц, бобров, козьи и конские шкуры, воск, мед, рыбий клей, бобровую струю, янтарь и невольников купцы предлагали предметы роскоши и серебро. Привлеченные возможностью быстрого обогащения сюда же стали проникать варяги из Скандинавии вместе с купцами из Западной Европы называвшихся русами (см. Загадочный древний народ рус).

Активность русов обеспечила приток огромного капитала в Западную Европу в виде серебра, о размерах которого можно судить по содержанию находок кладов на путях их торгово-грабительских походов. На этих путях єкспортно-импортные операции приносили торговцам баснословные прибыли, достигавшие 1000 % (Кирпичников А.Н. 2006, 34). Особенно прибыльной была торговля невольниками. Об объеме денежной массы, находившейся в обращении в те времена гоаорит состав и количеств случайных находок кладов, содержащих монеты разной чеканки. Только кладов с куфическими дирхемами в европейской России насчитывается около 700 при том, что случаются находки с несколькими сотнями и даже тысячами монет. В кладе, найденном в Муроме, в двух медных кувшинах содержалось 11 тысяч дирхемов VIII-X веков общим весом около 42 кг (Векслер А.Г., Мельникова А.С. 1973, 18). Такое обилие кладов свидетельствует, что значительная часть торгового капитала была сосредоточена в руках правящей элиты англосаксов, занимавшихся грабежом коренного населения и поставлявших варягам пушнину, невольников и другие товары. Очевидно, Ростов и Муром были административными центрами двух господствующих англосаксонских кланов на территориях позднейших Владимиро-Суздальского и Муромо-Рязанского княжеств.

Русские историки, в частности, В.О. Ключевский не видят ясного ответа на вопрос, на какой почве выросла новая верхневолжская Русь (Ключевский В.О. 1956, 272). А С.М. Соловьев назвал падение Киева после взятия его Андреем Боголюбским в 1169 г. "событием величайшей важности, событием поворотным, от которого история принимала новый ход, с которого начинался на Руси новый порядок вещей" (Соловйов С.М. 1969. Книга II, розділ 6). По логике вещей перехват "верхневолжской Русью" инициативы государственного строительства у Киева трудно объясним, если не знать предыстории. Со второй четверти и середины XI в. с развитием пути "из Варяг в Греки" начинаются тесные торгово-культурные и политические связи Киева с Византией. Таким образом Киев усвоил от нее опыт государственного строительства и развития государственных традиций. На Руси устанавливается династическое правление людей «готовых конвертировать экономическое преобладание в политическое господство» (Толочко Олексій, 2015, 314). В этом смысле область Верхней Волги оказалась подготовлена лучше Киева. Сын великого князя киевского Владимира Мономаха, Юрий Долгорукий, став ростово-суздальским князем, использовал местный капитал для развития княжества путем строительства новых городов. Для этого были нужны мастера и рабочие руки и он собирал людей отовсюду, но в основном с юга и предоставлял им немалую ссуду и оказывал другую помощь (Корсаков Д. 1872, 76). Никаких сведений, откуда он брал деньги, в летописях не сохранилось, но его преемники, очевидно, пользовались теми же источниками. Его сын Андрей Боголюбский уже укрепился настолько, что смог организовать захватнический поход на Киев приведший к его упадку. В походе участвовли 12 русских князей вместе присединившимися к ним половецкими князями и венграми, а также чехи и поляки, и Литва. Многое множество воинства одновременно двинулось на Киев (Толочко Петро. 1996, 123). Историки не находят видимых причин такого организованного похода с целью уничтожения столицы княжества, которое не могло быть враждебным абсолютно для всех его близких и далеких соседей. Объединение разнородных сил можно объяснить лишь намерением Андрея Боголюского, который только один имел достаточные средства для организации и финансирования всей этой грандиозной затеи. Одержав победу, Боголюбский сам не стал княжить в Киеве, а посадил на княжение своего младшего брата, ставши таким образом основателем нового государства. Богатство, накопленное англосаксами, в течение веков, стало стартовым капиталом для начала формировании будущей империи.

Совершенно ясно, что постоянная экспроприация частной собственности, необходимой для дальнейшего развития государства, не могла обойтись без конфликтов между Боголюбским и англо-саксонской знатью. Вражда закончилась сговором, в результате которого Боголюбский был убит. Через два года после убийства большинство заговорщиков было казнено, и это не предвещало примирения владимирского княжеского правительства с англосаксами, имевшими большое влияние в Суздале и Ростове. Можно предположить, что, опасаясь дальнейшего притеснения и не в силах противостоять растущему Владимиру, предводители англосаксов предпочли пойти за Волгу и дальше Урала в сопровождении какой-то части соплеменников. Не меньшая их часть, разбросанная по всему княжеству, осталась на местах. Англосаксы, будучи на периферии в меньшинстве среди массы прибывающих славян, возглавляли местную администрацию и не должны были иметь конфликтов с княжескими властями. В связи с этим менять что-либо в своем положении им не было смысла. Особенно это относится к тем англосаксам, которые крепко обосновались в районе Москвы. Обозначенное в летописи как Москов, небольшая деревушка, о чем говорит ее название, которое происходит от д.-англ. mos "болото", cofa "хижина, шалаш", в силу каких-то обстоятельств оказалась в центре плотного скопления населенных пунктов, основанных, судя по названиям, англосаксами. Наиболее выразительными топонимами здесь являются следующие:

Деденево – др.-анг. dead "мертвый", eanian "ягниться".

Картино – др.-анг. ceart "пустошь, неосвоенная общественная земля".

Картмазово – др.-анг. ceart "пустошь, неосвоенная общественная земля", māg "плохой".

Китайгород – др.-анг. ciete "хибара, будка"

Кунцево – др.-анг. cynca "связка, пучок".

Ладога – др.-анг. lāđ "опасный, враждебный" і -gē, др.-сак. -gā "мкстность, округ".

Лыткарино – др.-анг. lyt "маленький", carr "камінь, скала".

Мамыри – др.-анг. mamor(a) "глубокий сон".

Миусы, исторический район Москвы – др.-анг. mēos "мох, болото".

Пенягино – др.-анг. pæneg "монета, деньги".

Реутов – др.-анг. reotan "плакать, жаловаться".

Синьково – др.-анг. sinc "клад, богатство".

Фофаново – др.-анг. fā "пестрый", fana "ткань, платок".

Чертаново – др.-анг. ceart "пустошь, неосвоенная общественная земля".

Дальнейшее возвышение Москвы от небольшой деревни до уровня столицы великой империи нельзя объяснить иначе, чем влиянием англосаксов на начало этого процесса.

The subsequent rise of Moscow from a small village to the level of the capital of a great empire cannot be explained otherwise than by the influence of the Anglo-Saxons at the beginning of this process. The reason for the emergence of an imperial spirit in Russian politics is not being explored, but it could not have arisen out of nowhere. This was precisely the time when the nascent Russian state was absorbing the political experience of the Anglo-Saxons, something its Vladimir-Suzdal rulers could not yet have. But the most amazing thing is that even rustic Russian people adopted the culture of the Anglo-Saxons, borrowing plots from Anglo-Saxon folklore along with its heroes:

Bova, prince – OE Bōfa "boy".

Gvidon, king – OE cwiс (Gmc kwiku), having origin from the I.-E. gʷei̯- "live" (KLUGE FRIEDRICH, SEEBOLD ELNAR. 1989, 364; POKORNY J. 1949-1959, 470-471), and OE dōn "make".

Dodon, king – OE dead "dead", dōn "make".

Kirbit, king – OE gear "defense" and beatan "beat".

Ratmir, knight – OE rād "riding", mearh "horse".

Rogday, knight – OE reoh "wild" dā "deer".

Saltan, knight – OE sælđ "luck ", "blessing", ān "the only one, single".

Farlaf, knight – OE fær "unexpected danger", "attack", lof "praise", "glory".

Тем временем англосаксы начали освоение Сибири. Часть из них остановилась за Уралом, о чем савидельствует большое скопления англосаксонской топонимии вокруг Тюмени, другая же часть двинулась далее на восток. Оставшиеся за Уралом основали Пелимское княжество, существовавшее здесь до конца XVI века. Основу экономики княжества должны были составлять меха как предмет торговли, отраженный в названии села Нихвор, название которой можно связывать с др.-анг. neahhe "достаточный, богатый" waru "товар". Автохтонное население представлял народ манси, который англосаксы назвали вогулами. Это название нет другой этимологии, кроме как быть связанным с др.-англ. wōgian "свататься", "жениться", oli "оскорбления", "пренебрежение". Англосаксы могли брать в жены мансийских женщин, но это считалось постыдным.

О способе торговли анлосаксов с аборигенами говорит происхождение д.-англ. mangian "торговать". Предполагается, что это слово было заимствовано из латинского, в котором имеется mango, -ōnis "мошейничающий купец" (Holthausen F. 1974, 214). Однако приведенные в этимологическом словаре латинского языка родственные этому слову слова имеют значение "обман", "хитрость", "коварный", "искусственный", "делать хорошим" и выводятся из и.-е. *mang- (Walde Alois, Dr. 1910, 461). Со своей стороны Ю. Покорны, прибавил к этим значениям "хороший", "милый", "полезная вещь", "счастье", "волшебное средство", приводя примеры из разных языков, а исходным считает и.-е *meng- (Pokorny J. . 1949-1959, 731). Как видим, отношение к торговле имеет только латинское слово, причем с определением "мошеннический". Так же понимали торговлю и англосаксы, используя древнее индоевропейское слово, ни в коем случае не зная латыни.

Русско-немецкий историк Герхард Миллер упоминает о походе против вогулов русских воевод во главе войска в составе "4024 дворян и детей боярских". Учитывая численность народа манси, которая не превышает теперь 10 тыс. человек с учетом женщин и детей, в 1499 году, когда имел место поход, их должно было быть значительно меньше. Миллер считал, что поход преследовал цель скорее усмирения, чем полное покорение этого народа (Миллер Г.Ф. 1938, 203.). Нет сомнения, что сопротивление русским под именем вогулов оказывали англосаксы. Далее из текста Миллера следует, что вогулов должно было быть много, ибо во время похода "было взято много городков, то есть небольшие укрепления или обнесенные плетнем места, где они жили, были убиты и взяты в плен многие люди, а самые знатные, которые назывались у них князьями, приведены в Москву (там же, 203-204). Имена некоторых князей могут быть расшифрованы с помощью древнеанглийского языка. Англосаксы видели опасность в продвижении россиян в Сибирь, но они не могли не осознать невозможность предотвращения такого вторжения и пошли дальше на восток туда, где уже устроились их соплеменники. Тема колонизации Сибири англосаксами рассматривается отдельно (см. Открытие Великого Сибирского пути), Здесь же она подается в общих чертах.

Для облегчения продвижения на путях сообщения они устраивали небольшие поселения для обеспечения кратковременного отдыха путников и лошадей в ночное время и непогоду, устранение технических неполадок и т.д. Эти поселения назывались словам "ямы", как принято думать, тюркского происхождения, однако оно а развилось из др.-анг. hām "дом, жилье", "домашний костер". На таких станциях был небольшой обслуживающий персонал и они создавали отлаженную систему, которую управляли организованно. Такая практика распространилась по всей Сибири, будучи заимствованной многими народами. Оправдавшая себя организация передвижения заложила основу для колонизации Сибири и Дальнего Востока еще задолго до прихода русских. Продвижение англосаксов по Сибири маркируется топонимами (см. карту ниже)

Англосаксонская топонимия в Азии

Территории Пелымского княжевства т Даурии тонированы розовым цветом.

Масштаб карты не позволил подать названия всем обозначенным топонимам. Смотрите Google My Maps

Первая волна англосаксоа, прийдя в Забайкалье, обнаружила природные богатства, которые предоставили им хорошие возможности для освоения этого края. Они дали ему название Даурия и основали здесь множество своих поселений, жители которых были объединены под властью племенной верхушки. С этим племенем мы связываем меркитов. По мнению Гумилева меркиты не были ни монголами, ни тюрками и связывал их с одним из народов самодийской группы (Гумилев Л.Н. 1977, 74-116). Меркиты сыграли большую роль в судьбе Чингисхана (см. раздел Англосаксы в судьбе Чингисхана).

Единственными источниками, используемыми для реконструкции событий ранней истории Монгольского государства, являются официальная версия, прошедшая строгую правительственную цензуру, и труд неизвестного автора "Тайная история монголов". Версия о происхождении Чингисхана развивалась именно из этого источника. По этой версии его родителями были меркиты.

Отец Чингисхана, Есугайбаатур, с помощью своих братьев отнял у знатного меркита Екэчеледу его жену по имении Хё'элюн Юджин. Описание этого эпизода было взято из дословного английского перевода «Истории» и в нем говорится, что по внешнему виду похитители были иными, чем все другие (Cleaves Francis Wooadman. 1982, 12). В вольных переводах (пересказах) слово «другие» не учитывается и поэтому обычно имеют в виду выражение лиц братьев, которое якобы выдавало их намерение лишить Чиледу жизни. Выражения лица различаются и не всегда предупреждают об опасности. Напротив, иной внешний вид, как постоянный признак, указывает на принадлежность к чужому племени, которое может быть враждебным, а это уже опасно. Из текста совершенно ясно, что Хёэлюн сама предложила Екэчеледу бежать, но сначала она спросила, заметил ли он иной (необычный) внешний вид незнакомцев. И именно их появление возбудило у нее подозрение и послужило поводом посоветовать мужу бежать. Кроме того, Есугайбаатур при первом же взгляде на Хёэлюн обратил внимание на ее необычную для монголов красоту, что и привлекло его к ней (там же). Онон Ургунге даже пишет, что «он видел женщину неповторимого цвета и комплекции» (Онон Ургунге. 2001, 54). В ситуации, когда женщина поразила Есугея своей красотой, выражение его лица не могло быть устрашающим.

В описании этого эпизода другой английский переводчик "Истории" указывает, что внешний вид похитителей был странным, а женщина была необычайно красивой, что можно понимать по-разному (Rachewiltz, Igor de. 2015, 10). Описываемый эпизод сыграл большую роль в судьбе Чингисхана. Можно предположить, что Хёэлюн, на момент ее похищения, уже была беременна от Чиледу, поскольку Чингисхан был светловолосым и голубоглазым, но Рашид ад-Дин писал, что даже все потомки Есугая были «в основном голубоглазыми и рыжими» ( Рашид ад Дин, Фазаллах, 49). Эти черты Чингисхан мог унаследовать только от матери, ведь все монголы — брюнеты. Однако светлые волосы и голубые (серые) глаза наследуются примерно как рецессивный признак, контролируемый одним геном, поэтому дети будут иметь эти признаки, если необходимые гены есть в хромосомах обоих родителей. Следовательно, Хёэлюн при похищении уже, действительно, была беременна от Чиледу, тоже блондина. Описание похищения Хёэлюн могло быть только в «Истории» с ее слов. Об этом говорит даже ее романтический характер, но никто не мог придумать, чтобы похитители были не такими, как обычно, внешне, и она просто хотела подчеркнуть это обстоятельство. Таким образом, можно сделать вывод, что меркиты были блондинами, как и англосаксы. Имеются и дополнительные аргументы в пользу англосаксонского происхождения Чингисхана, они приведены в указанной выше статье.

Судя по скополению англосаксонской топонимии, меркиты населяли именно Даурию. В экономическом отношении эта страна значительно превосходила соседние области. Привлеченные богатством Даурии, российские власти, располагавшиеся в Якутске, посылали на ее завоевание несколько экспедиций. "Огнем и мечем" страна была завоевана, но ее население предпочло уйти от беды в Маньчжурию.

Поданным здесь фактам и следующим из них заключениям нет четких свидетельств в исторических документах. И это тоже наводит размышления. При всей той политической роли, которую играли англосаксы на протяжении трех тысячелетий, не просматривается их стремления демонстрировать свою власть, то есть можно говорить о полном отсутствии тщеславия. Мотиваций деятельности англосаксов мог быть лишь практический интерес и прирожденное стремление к менеджменту. Не власть сама по себе интересовала англосаксов, а лишь наилучшее использование имеющихся обстоятельств в собственных интересах. И если при этом они демонстрировали особую воинственность, то причиной этому были особые обстоятельства. Когда обстятельства свидетельствовали о бесперспективности достижения цели силовыми методами, они предпочитали уклониться от борьбы, если возникала возможность реализовать свои возможности в других благоприятных условиях. Этим и можно объяснить их исходы из Владимиро-Суздальского княжества за Урал и из Даурии в Маньчжурию.

В настоящее время англосаксы во многом определяют ту большую поддержку, которую США и Великобритания оказали Украине в войне с Россией. Результат войны даст ответ на вопрос о том, чем руководствовались эти страны при поддержке Украины – желанием уничтожить Россию как империю или сохранить определенный мировой порядок, то есть мы сможем полнее понять особенности феномена агональности, проявляемого англосаксами. Дело усложняется тем, что основу российской государственности закладывали англосаксы и их агональность присутствует в россиянах. Имперские амбицим России начинают поясвляться во внешней политике (дипломатии) Владимирского (Ростовского) княжества в 1120–1238 гг. (Кузнецов А.А. 2020. 19). А.А. Кузнецов формулирует их так:

Имперская функция внешней политики определяется как экспансия и как включение в орбиту государственности разных народов и культур (там же, 19.

Причина внезапного возникновения такого духа росийской политики не рассматриваеся, но он не мог появиться на пустом месте. Как раз это было время усвоение зарождающимся росийским госуарством политического опыта англосаксов, которого еще не могли иметь его владимиро-суздальские правители. Такой опыт англосаксов является следствием синергетического взаимодействия их генетического наследия и опыта практической деятельности со скифских времен.

Дополнительную родь играет развитие общей культуры. Идеи и методы англосаксов можно было заимствовать, но необходимый для реализации образ действий может быть сформирован только путем целенаправленного воспитания. Хорошим примером значения общей культуры является конкуренция земледельцев европейского и африканского происхождения в Южной Африке в начале 20 века (Аджемоглу Дарон и Робинсон Джеймс. 2024, 230) Африканские фермеры снизили цены на зерновые, что стало возможным при меньших потребностях в товарах культурного культурного назначения по сравнению с европейцами. Это вызвало ответную реакцию со стороны европейцев, для которой они имели больше возможностей. Таким образом, простое копирование инклюзивных институтов англосаксонской традиции не может привести к скорым изменениям в неподготовленном обществе. Должно быть равновесие между уровнем культуры и производительностью труда. Все народы имеют свои отличительные черты разного происхождения, разную национальную культуру, обусловленную их историей, и это определяет их назначение и роль на разных этапах всемирной истории.

В епоху расцвета в Европе либерального гуманизма разный культурный кровень мигрантов из развивающихся стран игнорировался при проведении политики мультикультурализма. Достаточно было лишь одного поколения, чтобы появились сомнения том, что представители чуждых культур с трудов интегруются в устоявщиеся традиционные европейские общества. Нужно было жизни еще одного поколения, чтобы эти сомнения переросли в уверенность, но было уже слишком поздно. Изменение демографической структуры заставляют правительства учитывать измениния в общественном сознании европейских государств. Это слелать будет невозможно, пока сами этнические меньшинства не осознают свое настоящее место в культурно структурированном обществе. Такое осознание будет связано с ломкой национальных мифов при изучении не надуманной, а востановленной на фактах и явлениях, всемирной истории. В этом смысле полезным будет изучение истории англосаксов.

Изучение исторических фактов может свидетельствовать о том, что агональность англосаксов в какой-то мере вызвана генетически, но основным человеческим качествам англосаксы мало отличаются от других народов. Они хорошо проявляются в экстремальних условиях, когда дело касается жизни и смерти. Примером этому являются факты каннибализм, имевшие место в Пропавшей экспедиции Франклина. Такая возможность была высказана уже при первых поисках следов экспедиции после отсутствия каких либо известий о ее судьбе. Британская общественность была возмущена такими заявлениями. Чарльз Диккенс, следивший за поисками экспедиции, в 1854 г. выступил в защиту соотечественников, утверждая, что ее члены, представляли собой «цвет хорошо обученного военно-морского флота Великобритании» и что «это высшей степени невозможно, чтобы такие люди, при любых муках голода, стали бы облегчать свои страдания с помощью такого ужасного средства». Сомнения оставались более ста лет, пока это вопрос не был окончательно разрешен в конце 20 столетия.

В 1981-82 гг. канадский профессор антропологии Оуэн Битти, получив все необходимые разрешения, организовал группу специалистов, которая эксгумировала тела моряков Франклина из трех могил на арктическом острове Бичи. После исследования образцов тканей прекрасно сохранившихся трупов с учетом других ранее обнаруженных фактов предположение о каннибализме было подтверждено (Битти Оуэн, Гейгер Джон. 2015). Таким образом, в экстремальных условиях полярной зимы британские моряки проявляли обычный человеческий инстинкт самосохранени поеданием трупов своих умерших товарищей.

Тем не менее, пока оставались все силы, британские моряки, пребывая в ясном сознании, отдавали товарищам последние почести, о чем свидетельствуют находки группы Оуэна Битти.

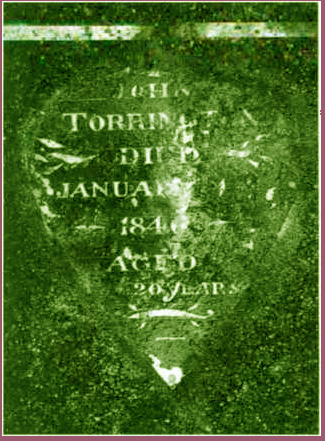

Слева: Жестяная табличка на вскрытом гробу умершего моряка Джона Торрингтона. Фото из (Битти Оуэн, Гейгер Джон. 2015).

Красивая металлическая табличка на фото была изготовлена вручную и прибита к крышке гроба. Надпись на табличке гласит: "Джон Торрингтон, умер 1 января 1846 года в возрасте 20 лет".

Материалом для таблички послужил кускок консервной банки в форме напоминающей сердце с коротким выступом наверху и острым концом внизу. Для надписи была использована белая краска, облупившаявся уже вскоре после того, как было сделано фото.

Так вели себя британские моряки тогда, когди прирак голодной смерти еще ими не осознавалися. Насколько они осознавали такой исход, установить невозможно, но обращение за помощью к эскимосам они считали унижением, что говорит о длительном сохранении ясного сознания. Таким образом, смысл понятия "агональность" сложен и противоречив. В настоящее время єто противоречие проявляется претензиями на Гренладию.