Колыбель человеческой цивилизации

Внушительные успехи палеогенетических исследований последних десятилетий обогащают наши знания о культурной эволюции человека начиная с древнейших времен. В этом отношении заслуживают внимания работы посвященные экономической деятельности человека и особенно развитию и распространению земледелия (SHENNAN STEPHEN. 2018, KRAUSE JOHANNES mit TRAPPE THOMAS. 2019). В той и другой работах утверждается, что распространение земледеия в Европу шло с территории современной Турции, то есть Анатолии. Соглашаясь с такой довольно распространенной точкой зрения, я хочу в чем-то дополнить авторов. Когда мы говорим о культурной эволюции, то немаложажное значение имеет тот факт, что разные народы на разных этапах истории сделали разный вклад в этот процес. Более-менее точные знания об этом важны с политической точкм зрения ибо они могут помочь сохранению мира и взаимопонимания в мире. Существющие ошибочные теории лежали и продолжают лежать в основе междунарадных конфликов, приводившим к военным столкновениям. На возникновение ошибочных теорий влияют патриотические настроения историков, проявлеющих в поисках величия собственного народа в прошлом. Однако больше вреда приносит имеющие место европоцентрические убеждения историков. Со временем такие настрояния теряют свою остроту, но их можно обнаружить и в указанных работах. Обозрение этих работ сделала Даниела Нофманн с профессионалной точки зрения, но в нем можно найти вежливые упреки в скрытом европоцентризме авторов (HOFMANN DANIELA. 2019-1, 2019-2).

Обычно считается, что колыбелью человеческой цивилизации был, так называемый "Плодородный Полумесяц". Это территория, расположена, действительно, полумесяцем на плодородных землях между Средиземным морем и Иранское нагорьем и ограничена на юге Аравийской пустыней, а на севере горным хребтом Джабаль-Синджар (см. карту справа). Но можно предполагать, что это был уже второй этап развития человеческой цивилизации. Колыбелью человеческой цивилизации все-таки следует считать область трех озер, где мы определили прародину ностратических народов.

К ностратическим языкам преимущественно относятся индоевропейские, тюркские, афразийские, иначе семито-хамитские, уральские, дравидийские и картвеские, хотя в их состав могут быть вкючены и другие, например, северокавказские, то есть абхазо-адыгские и нахско-дагестански. Праязыки шести названных формировались в ареалах показанных на карте ниже.

Ареалы поселения носителей ностратических языков VII тыс. до д.э.

(Стецюк Валентин. 1998, 31, рис. 8)

Обозначения: Др – протодравиды, И-евр – протоиндоевропейцы, Карт. – протокартвелы, Tур – прототюрки, С-Х – афразийцы, Ур – уральцы

Указанная на карте местность была очень удобна для проживания человека, поскольку имели очень благоприятные географические и природные условия. Близлежащая территория состоит из многочисленных горных цепей, плоскогорий, между которыми расположены глубокие долины. В поисках убежища в холодную пору года палеолитический человек осваивал пещерные жилища на Кавказе значительно раньше, чем в соседних районах Ближнего Востока. Кавказ занимает одно их первых мест (а возможно и первое) по количеству стоянок древнекаменного человека (Любин В.П. 1998, 49). Интенсивное заселение этой горной страны происходило в ашельское время (ранний палеолит), хотя имеются археологические находки и еще более раннего шельского времени. К концу ашельского периода (приблизительно 200 тыс. лет тому назад) человек уже заселил территорию современной Армении, Грузии, Азербайджана и Северного Кавказа (стоянки в Азыхской пещере, Дманиси, Мурадово, Кударо, Цона, Карахаче и др.). С. А. Сардарян, описывая географические условия этой страны, пишет:

В древнейшие времена, вследствие огромных подземных взрывов, потоки лавы заполнили бездны и пропасти, выровняли очертания земли и одновременно приподняли ее. Наносные же отложения придали земле необычайную плодородность (Сардарян С. А. 1954, 25).

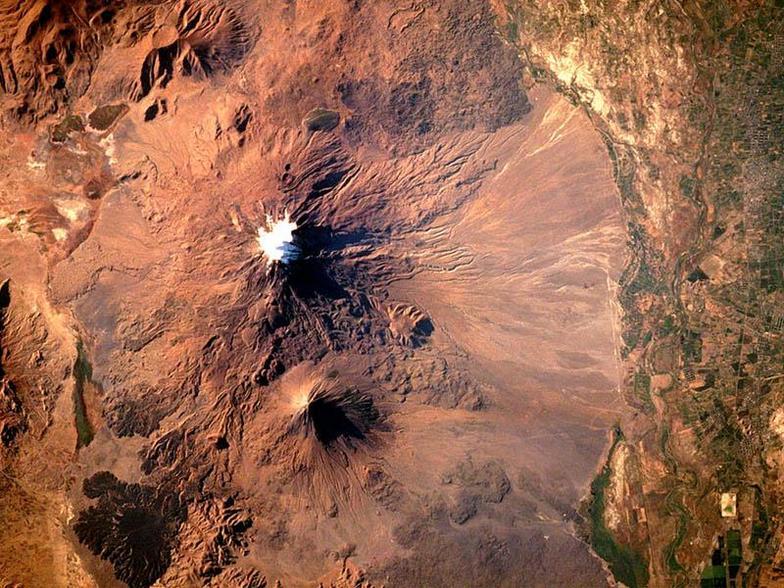

Здесь много гор типичного вулканического происхождения, самыми известными из которых являются Арарат и Арагац. Высота Арарата 5156 метров, вокруг же расстилается широкая и плодородная Араратская долина высотой 800-1000 м над уровнем моря (фото слева и ниже). У названых гор довольно пологие, покрытые лесом и кустарниками, склоны, а полноводные реки, берущие начало возле снеговых вершин, питают растительность гор и окружающей равнины. Местность по богатству своих обсидиановых залежей, удобством для охоты и запасам воды была за весь четвертичный период весьма благоприятной средой обитания для палеолитического человека. Вот как описывал Марко Поло местность возле горы Арарат:

У подножья, ближе к равнине, благодаря талым водам почва стала плодородной и растительный мир здесь такой пышный, что весь скот, который сгоняют сюда их ближайших местностей, находит здесь богатейший корм. (Marco Polo, 1986, 42).

Три больших озера, вокруг которых расселились люди, довольно мелкие, например, наибольшая глубина озера Резайе всего 15 м, а в самом глубоком из них, Севане есть глубины только до 60 метров (для сравнения – наибольшая глубина похожего на эти озера размерами и по происхождению озера Иссык-куль – 702 м). Следовательно, вода в озерах прогревалась хорошо, что способствовало размножению рыб и, соответственно, развитию рыболовства среди местного населения.

Первыми людьми современного вида были предки составляющих теперь азиатско-американскую расу. Обоснованием такого предположения вляются результаты изучения генетического родства сино-тибетскиз языков (см.Родственные отношения сино-тибетских языков). Однако других надежных свидетельств этому пока нет. Можно лишь предполагать, что эти первые поселенцы были вытеснены людьми европеоедной расы, но время этого события определить трудно. Определенные сведения может представить лексика индоевропейских языков хозяйственного содержания, именно занятия рыболовством.

Правда, Гамкрелидзе и Иванов о распространении рыболовства среди индоевропейцев ничего не пишут, да и вообще нет общего индоевропейского названия рыб, ибо п.-и.-е. *peisk "рыба" встречается только в германских, италийских, кельтских, балтийских и, возможно, в славянских языках. П.-и.-е *meni "какой-то вид рыбы" – в славянских, германских, кельтских, балтийских и греческом языках, п.-и.-е. *ati "рыба" – в италийских, греческом балтийских, п.-и.-е *(s)kualos "какой-то вид рыбы"- в германских, итальських, греческом и балтийских. Больше ничего, что бы касалось рыб и рыболовства, в словаре Ю. Покорны найти не удалось. Но индоевропейцы и не жили возле озера и рыболовством заниматься могли в ограниченным возможностях, а вот древние тюрки и уральцы рыбу в озерах, на берегах которых жили, очевидно, ловили. Общетюркским и общефинно-угорским названиями рыб являются соответственно *balyk и *kala. Возможно, индоевропейцы больше занимались охотой. Так считают Гамкрелидзе и Иванов: «Обнаруженные следы специальной охотничьей терминологии свидетельствуют о довольно развитой охотничьей деятельности». (Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В., 1984, 697). Ту же самую мысль высказывал о древних индоевропейцах и Н.Д. Андреев:

Присутствие в РИЕ (раннеиндоевропейском) корнеслове значительного числа лексем, входящих в сферу охоты и собирательства, показывает, что именно эти два рода занятий (наряду со скотоводством на его начальной ступени) были главными способами жизнеобеспечения в эпоху формирования РИЕ праязыка. Такое положение вещей позволяет датировать названную эпоху временем на рубеже верхнего палеолита и мезолита (Андреев Н.Д., 1986, 39).

Судить об этической принадлежности и образе жизни населения в районе трех озер времен палеолита нет достаточных археологических данных, поскольку собранные здесь позднепалеолитические находки "не выходят из рамок небольших сборов" (Ранов В.А., 1978, 196). Свою датировку существования праиндоевропейского общества Н.Д.Андреев обосновывает отсутствием в ранееиндоевропейском языке "слов.., которые бы указывали на стойловое или хотя бы загонное содержание скота", но ведь временем становления животноводства, по его словам считается мезолит (Там же). Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов утверждают обратное: "в индоевропейском языке отражается развитая система животноводства с наличием основних домашних животных" (Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В., 1984, 868). Это пример того, как трактовка отдельных фактов может быть совершенно разной. Чтобы установить время, в которое вокруг трех озер жили носители ностратических языков, рассмотри еще другие факты.

Археологические факты свидетельствуют, что в VIII – VII тыс. до н.э. Передняя Азия была заселена людьми довольно высокого культурного уровня. Уже тогда здесь возникли большие поселения с числом жителей до тысячи людей. (Herrmann Joachim, 1982, 41). На Ближнем Востоке были распространены дикие виды теперь окультуренных растений – пшеницы, ячменя, бобовых. Тут приблизительно в IX тыс. человек начинает заниматься примитивным земледелием и животноводством, одомашнивая в первую очередь собаку. Археологические данные подтверждают, что именно в местах, расположенных совсем неподалеку от озер Ван и Урмия распространяются новые формы ведения хозяйства:

В горах Загроса, Синджара и Тавра на протяжении VIII тыс. шло расселение мелких земледельческо-скотоводческих групп, которые лишь изредка рисковали спускаться на равнину (Бромлей Ю.В., 1986, 274).

Слева: Фото со странички " Иран. Горы Загрос"

Носители ностратических языков, позднее раслелившиеся на больших пространстах Европы и Азии, должны были пребывать в Передний Азии самое большее до VI – V тыс. до н.э. Можно предполагать, что семито-хамиты, дравидийцы, занимавшие южные ареалы ностратической территории первыми стали покидать первоначальные места своих поселений, занимая указанную горную местность.

Картвелы, тюрки и индоевропейцы, очевидно, все еще оставались на своих местах, с ними можно связывать три варианта энеолитической культуры VI – V тыс. до н.э., которые выделял известный ученый (Бромлей Ю.В., 1986, 294):

– в Юго-Восточной Грузии и Западном Азербайджане (предполагаем, что это были картвелы);

– в Юго-Восточном Азербайджане (индоевропейцы);

– в Араратской долине Армении (тюрки).

Семито-хамиты, расселяясь далее на юг и юго-запад, достигли Палестины и основали здесь города Иерихон, Библ, Сихем и др.

Справа: Раскопки жилищ в Иерихоне.

Согласно М. С. Андронову переселение дравидийцев в Южную Индию проходило во II-I тыс. до н.э., а в III тыс. до н.э. существовала дравидийская общность где-то на территории Пакистана (Андронов М. С., 1982, 178). Очевидно, c дравидийцами можно связывать археологический памятник Тепе Яхйа на юго-востоке Ирана, датированный от V до конца ІІ твс. до н.э., и более поздние культуры Хараппа и Мохенджо-Даро в Индии. Кроме того, еще надо учитывать то, что “дравидологи относят распад протодравидийской общности к концу IV тыс. до н.э., когда началось движение дравидоязычных племен на юг и юго-восток” (Бонград-Левин Г. М., 1981, 301). Таким образом, по крайней мере, какое-то время, но не позднее тыс. III до н.э. протодравиды заселяли территорию Ирана и Пакистана. Тогда в V тыс. до н.э. их в Передней Азии наверняка уже не было.

Эти и другие факты дают основание предполагать, что существование ностратического праязыка мы должны относить задолго до VII тыс. до н.э. Время начала и место его формирования точно определить пока еще трудно. В. П. Алексеев допускает возможность существования узлов расообразующего процесса, в пределах которых происходили основные расогенетические события. Одним из двух возможных на Земле узлов он считает Переднюю Азию и Восточное Средиземноморье (Алексеев В. П., 1991, 49). Однако в 1947 г. Я. Рогинским была предложена моноцентристская гипотеза, поддержанная другими учеными (Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А., 1985, 151). В соответствии с этой гипотезой тип современного человека сформировался в Передней Азии и Средиземноморье как результат смешения разных представителей неандертальского типа. Имеются основания считать, что "типологеская неоднородность позднепалеолитического человечества была меньшей, чем современного, а это уже явный аргумент в пользу гипотезы моноцентризма. (Щокін Георгій, 2002, 77).

Носители общего ностратического языка, бесспорно, стояли еще на довольно низком культурном уровне. Современные языки этой макросемьиа имеют лишь нечеткие следы общих явлений при образовании системы счета (см. раздел "К основам образования числительных в ностратических языках"). Общие числительные появляются в отдельных языках уже после распада ностратической общности, хотя можно найти следы последующих заимствований. Также нет общих слов, относящихся у к развитым формам хозяйствования и строительства. Среди 34-х общих признаков, найденных в материалах В.М. Иллича-Свитыча, преобладают морфемы, местоимения, а также глаголы со значениями “бить”, “расщеплять”, “резать”, “рубить”, “сверлить”, “гнуть”, “хватать”, “рвать”, “вязать”, “кричать”. Есть также слова со значением “ухо”, “много”, “глубоко”, “ночь”, “край” и некоторые другие. Обращает на себя внимание тот факт, что в этой группе преобладают слова с технологической и охотничьей семантикой, но есть два слова для обозначения звуковой сигнализации, очень необходимой при охоте. В качестве примера отдельно приводится небольшой список общего лексического наследия ностратических языков, в котором могут присутствовать слова, появившиеся как в период ностратической общности, так в в более позднее время.

При проживаннии в тесном соседстве носителей отдельных ностратических языков на общей прародине в Малой Азии имело место взаимное влияние в хозяйственной и культурной жизни. Наиболее удачные технические решения, так же как и привлекательные культурные идеи быстро распространялись не только среди соседей, но и могли охватывать большее пространство. Заимствования предметов и понятий сопровождалось распространением и их названий. Конечно, большее количество общих языковых признаков имели жители соседних ареалов, но возможно также, что наличие такой общности может свидетельствовать об общем происхождении языков, носители которых в настоящее время проживают на большом отдалении. В нашем случае имеют место определенные соответствия между финно-угорскими и шумерским языками. Свидетельства этому можно найти в работах разных ученых

Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов считают, что и.е. *reudh “красный (металл)” может быть заимствованным из шумерского, в котором есть слово urudu “медь”, а шум. guškiu “золото” связывают с индоевропейскими названиями этого металла (ближайшая форма арм. oski) и на основании этих двух фактов считают возможным говорить о контактах между этими языками и о близости ареалов их распространения. В связи с этим можно добавить, что шумерское guškiu очень похоже на финно-угорские названия разных металлов: саам. вешшьк “медь”, эст. vask “медь”, фин. vaski “железо”, морд. уське “железо” и др. Принадлежность шумерского языка к какой-либо определенной языковой семье до сих пор не определена. Если попытаться поискать шумерско-уральские параллели, то можно обнаружить следубщие: шум. urudu – ком. görd, удм. gord, хант. wêrte, венг. vörös (из vöröz ← vöröt), все – “красный”; шум. gir “печь” – хант. kör, манс. kur, коми gor, удм. kur, эст. keris “то же”; шум. kаš “моча” – общ. ф.-у. *kusi “то же” (фин., эст. kusi, вепс. kuzi, удм. kyz’); шум. kišib “муравей” – фин. kusianen, эст. kusikas, удм. kuz’yli “то же”; шум. kur “гора” – саам. курро, мар. курык “то же”, ком. кыр “обрыв”, манс. карыс “высокий”; шум. gal’ “земля, место”, венг. hely – “место”, вепс. kal’l’ “скала”, ком. гала “предел”; шум. můd “кровь” – фин. mäta, эст. mаda “гной”; шум. sub “сосать”, “кормить грудью” – венг. szopik, удм. s’ups’kany, мар. šupalaš “сосать”.

Список многочисленных шумерско-финно-угорских лексических соответствий приведен на Body Parts. Часть из них может быть отнесена к общему ностратическому фонду, и, возможно, поэтому некоторые венгерские ученые родство шумерского у финно-угорских языков ограничивают только в пользу венгерского языка. Одним из них является проф. Альфред Тот который в одной из своих работе приходит к выводу, что венгерский язык не входит в семью финно-угорских языков, а является прямым наследником шумерского (Tóth Alfrėd, 2007). Здесь не место оценивать работу профессора, только нужно отметить, что он концентрирует свое внимание исключительно на шумерско-венгерских лексических параллелях, не обращая внимания на их наличие в других финно-угорских языках. Принимая во внимание, что никакие другие языки ностратической макросемьи не имеют подобных связей с шумерским, и то, что он не относится к семито-хамитским, можно допускать, что этот язык принадлежит к уральской или к дравидийской семье. Эти языки формировались в соседних ареалах и их соседство должно быть отражено в языках. Наиболее выразительным является подобие финно-угорских и дравидийских слов для числа 4: фин. neljä, эрзя nile, манси nila и др. – малаяли nālu, телугу naalugu, тулу nāl и др. Вероятность случайного совпадения такого подобия ничтожно мала, а иного объяснения не найдено.

Возможность принадлежности шумерского (как и эламского) языка к дравидийской семье объясняется тем, что протодравиды заселяли ареал ближайший к Месопотамии (к сожалению, дравидийско-шумерские связи в данных исследованиях специально не отыскивались). Переднеазиатские элементы в языке и ономастике васюганских хантов нашел А. М. Малолетко. В одной из своих работ он приводит два десятка примеров хантыйских слов, которым есть параллели в языках Передней Азии а Кавказа. Среди гидронимов, распространенных в районе Васюгана есть неэтимологизированный на местном основе элемент lat, которому есть соответствия в районе озера Ван и в верховьях Тигра (Малолетко А. М., 1990, 81-82). Это дополнительно подтверждает расположение прародины уральцев в Закавказье, хотя сам ученый трактует результаты своих исследований иначе.

Можно найти также параллели между шумерской и финно-угорской мифологиями. Например, манс. Корс-торум, Кворыс-торум, хант. Нум Курыс – родоначальник богов и творец мира (после потопа роль верховного божества перешла к его сыну Нуми Торуму) напоминают имя шумерского бога-воителя Нингирсу (Нин-гирсу). Коми бог-демиург Ен при енеж “небо”, удм. инмар “бог”, ин(м) “небо”, мари йымы “бог” точно отвечают шум. Ан – “бог неба” (Афанасьева В.К. 1991. МНМ, Том 1, 75).

Было в шумерском языке и другое слово для обозначения божества – dingir или diĝir, связь которого с тюркскими tengri, tejri, tanri, tärä "бог" считается несомненной. Сюда же можно отнести фин. tunturi "высокая безлесная гора" и саам. tundar, tuoddar "гора". В это гнездо слов включают также хатт. tux "божество", адыг. тхьэ "бог, божество", п.-и.-е. *deiuos "бог", "небесный" (Кадырджиев К.С. 1983, 130-148), но это выглядит сомнительным по фонетическим соображениям. Напротив, др.-герм. соответствие *đunra "гром", "бог грома" вряд ли может быть случайным совпадением, но его происхождение имеет другое объяснение. Связям тюркских языков и письменностей с шумерскими посвязена обширная литература (Егоров Геннадий. 1993, Сулейменов Олжас. 2002, Мизиев И.М. 2010-1 и др.). Представленный в этих работах материал, в котором хотя и имеется много сомнительного и надуманного, не оставляет никаких сомнений в культурно-языковых связях предков древних тюрок и шумеров. Однако этот материяал не дает ответа на вопрос, где именно, когда и почему эти связи имели место, и допускает произвольные толкования.

Тема потопа распространена в разных вариантах среди народов всех континентов мира (Фрэзер Дж. Дж., 1986, 96-147). Наиболее известным является Всемирный потоп, описанный в книге Бытия Ветхого Завета. В легендах почти всегда праведники спасаются на острове, на дереве или на каком-то плавучем средстве. Распространенность этой легенды не может быть случайной и должна иметь в основе реальное событие, поэтому возникли многочисленные гипотезы о причине потопа. В начале тысячелетия приобрела популярность гипотеза о затоплении низменных местностей вокруг Черного моря вследствие трансгрессии из-за подъема его уровня, вызванного прорывом перемычки, отделяющей море от вод мирового океана, в месте проливов Босфор и Дарданеллы. Подъем уровня мирового океана начался в конце последнего ледникового периода в результате таяния ледников, сосредоточивших большие массы воды, которая стала попадать в океан, поднимая его уровень значительно выше уровня Черного моря. Подробно и интересно доказательства этому приводят В. Питмен и В. Райен (Walter Pitman, William Ryan, 1999).

Однако во время того потопа вода не могла затопить Армянское нагорье, поэтому должна была существовать другая причина и это признают авторы и апологеты теории Черноморского потопа. Они считают, что библейская легенда имела причины в затоплении Персидского залива вследствие того же подъема уровня океана:

Затопление было не катастрофическая, но масштабным: длина Персидского залива – около 1000 км. Кроме того, и библейское свидетельство о том, что «открыл Господь Бог 12 окон морских и разверзлись хляби небесные, и шел дождь 40 дней и 40 ночей», больше напоминает тропические муссонные дожди на побережье Индийского океана, чем наводнение в умеренном климате Северного Причерноморья (Залізняк Л.Л. 2005, 8).

В любом случае потоп не мог произойти именно вокруг горы Арарат, хотя название ее несколько напоминает тюрк. aral "остров", на котором бы могли спасаться люди. При тюрк. art “нагорье, гора”(Наделяев В.М. и др. 1999) Арарат определяется очень точно – “остров-гора”. Однако в Библии говорится не о самой горе Арарат , а о “горах Араратских”, из чего можно заключить, что ковчег Ноя необязательно причалил к горе Арарат и название свое она получила позднее, как воспоминание о потопе, когда люди поселились вблизи нее.

Существование трех больших озер поблизости горы Арарат очень хорошо вяжется с тремя сыновьями Ноя. Возможно, в предании сохранились воспоминания о трех родоначальниках племен, расселивших вокруг этих озер. А предание об Адаме тоже может иметь реальную основу. Слово адам в значении “человек” есть почти во всех тюркских языках, в иранских, кавказских. Все исследователи считается, что оно персидско-арабского происхождения, но в чувашском это слово имеет форму этем, которую нельзя объяснить заимствованием. Нельзя объяснить заимствованием и мар. айдемс “человек”, в отличие от удм. адями “то же” В хантыйском языке есть слово átamá в значении “народ”; и по форме и по значению это слово не выглядит заимствованным из тюркских. В чувашском языке есть также другие слова этого корня: Атам – название какого-то божества, несколько необъяснимых географических названий – села Чаваш-етем, Тутар-етем, река Етем-шиве; библейские мотивы, по мнению Сергеева, напоминает чувашское выражение – етем юртна шама “косточка, которой причаровывают”, которое он объясняет как “косточка, которую полюбил Адам” (Сергеев В. И., 1981, 105). В осетинском языке adäm имеет значение “люди”, “народ”. Слова этого корня и подобного значения ("человек", "мужчина", "муж") распространены по всему Кавказу: груз. adamiani, лак. adamina, авар. adan, агул. idemi, ахв. ande, бацб. admiā, будух. idmi, дарг. adam, лезг. itim, рутул. edemi, чеч. adam и др. Возможно, часть из них заимствована из арабского или из тюркских языков, но далеко не все, о чем говорит разнообразие форм. Предположительно к этому корню можно отнести слова в германских языках со значением “зять”: нем. Eidam, др.англ. ethum, др. фриз. athom. Следовательно, есть основания считать, что adam древнее ностратическое слово со значением “человек”. Считается, что д.-евр. adamah имеет первоначальное значение “земля”, “красный”. Такое прозаическое объяснение для названия человека выглядит несколько сомнительным. В воображении первобытного человека человек мог отличаться от животного тем, что имеет душу. Понимание наличия души даже первобытным человеком может быть объяснено такими неясными для него внутренними ощущениями как угрызения совести, раскаяние, стыд и т.п. в отличие от понятных физических ощущений – тепла, холода, или даже таких чувств как тревога, радость. В связи с этим со словом адам в значению “человек” можно сравнить также нем. Atem “дыхание, дух” и другие слова германских языков этого корня и того же значения. Ф. Клюге (А. Kluge Friedrich, 1989) сравнивает германские слова с др.инд. аtmа “дыхание, душа” („Hauch, Seele“). Ю. Покорны (А. Pokorny J., 1949-1959) нем. Atem относит к и. е. *etmen “дыхание” и приводит ему соответствия в др. индийском и кельтском языках. Г. Фриск (А. Frisk H., 1970) причисляет сюда же гр. ατμοσ “пар”. Очевидно в этот ряд можно поставить распространенное в иранских языках dam “дыхание”. Следовательно, определение человека как существа, которое имеет душу, более правдоподобно, чем то, что связывается его происхождение с землей. Последнее объяснение могло быть предположено позднейшими исследователями Библии.

Если считать, что носители ностратических языков оставили места первичных поселений в начале VI тыс. до н.э. и часть из них прикочевала в Восточную Европу в конце VI – в начале V тыс. до н.э., то тогда можно понять появление неолита на этой территории. Факты археологии доказывают, что здесь рядом с неолитическими поселениями еще длительное время существовали поселения мезолитические, то есть побудительных природных условий для изменения ведение хозяйства здесь не существовало. Вот что писал К. Ф. Мейнандер по этому поводу:

Люди культур гребенчатой керамики переняли от одновременных неолитических культур в числе прочего также и умение изготовлять керамические изделия, но они не отказались от способов ведения хозяйства, характерных для эпохи мезолита. Они по-прежнему живут в основном за счет рыбной ловли (Мейнандер К. Ф., 1974, 24).

То, что рыбная ловля в состоянии дать достаточно надежную базу для благополучия общества, отмечал и другие ученые (Формозов А.А., 1977, 20, Sahrhage Dietrich, Lundbeck Johanes, 1992, 14).Как видим, даже пример не склонил людей к изменению ведения своего хозяйства; они заимствовали только то, что им действительно было нужно. Таким образом, есть основания предполагать, что вместе с неолитической экономикой тюрки, индоевропейцы и уральцы на территорию Восточной Европы принесли и гончарство. (Условной границей между позднемезолитическими и неолитическими комплексами считается появление глиняной посуды). Слова гончарной технологии в небольшом количестве в индоевропейских языках имеются. Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов считают, что гончарство возникает на раннем этапе неолитической революции и после VII – VI тыс. до н.э. распространяется из Передней Азии на территорию Европы (Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В., 1984, 705). Первая глиняная посуда, которая появляется на поселениях по берегам Днестра и Южного Буга, похожа на посуду, которую находят на Балканах, в Малой Азии (Пелещишин М., Підкова И., 1995, 16). О возможности заселения индоевропейцами Западной Анатолии, Северной Месопотамии и Закавказья в VII – VI тыс. до н.э., по словам Х. Бирнбаума (Бирнбаум Х., 1993, 13), говорит Ренфрю (Renfrew C. Archeology and language: The puzzle of Indo-Europian origins. L. 1987). В таком случае индоевропейцы, пребывая в VII – VI тыс. до н.э. в Передний Азии и освоив гончарство, действительно, могли принести его в Восточную Европу.

Все эти факты подтверждают предположение о формировании ностратических языков в районе трех озер, но есть факты, которые противоречат такому предположению. Одним из них является то, что земдеделие в этих местах появляется позже, чем в Плодородном Полумесяце, где оно появляется в VI тыс. до н.э. (см. карту ниже). Об этом же свидетельствую другие авторы, когда пишут о прародине индоевропейцев, которую размещают там же, где мы поместили прародину ностратических языков (KRAUSE JOHANNES mit TRAPPE THOMAS. 2020, 139)

Распространение земледелия в Западную Европу.

Image by D. GRONEN- BORN / B. HOREJS / M. BöRNER / M. OBER 2019 [RGZM/OREA], Creative Commons Attribution 4.0 International License) [HOFMANN DANIELA, PEETERS HANS and MEYER ANN-KATRIN. 2022: 287, Fig 3]

На карте стрелкой показано, что практика земледели пришла в область трех озер из Двуречья, но это не значит, что она была принесена пришельцами оттуда в VI тыс. как показано на карте. Земледелие в Двуречье было развито афроазиатскими племенами, мигрировавшими туда из своего ареала на берегах озера Севан. В то время картвели, тюрки, индоевропейцы и финно-угры все еще отавались на прежних местах до VI тыс. до н.э. и земледелие они освоили как следствие культурных контактов с Двуречьем. Уже после этого они мигрировали в Восточную Европу. Тюрки заселили территорию между Нижним Днепром и Доном, где они стали творцами Среднестоговской культуры, которая стала основой для ямной. Часть из них перешла на правый берег Днепра и ассимилировала проживаших там творцов трипольской культуры. Именно они распространили разные варианты культур шнуровой керамики на широком пространстве Европы и при этом принесли гены степных жителей в Центральную Европу. Об этом неоднократно пишут палеогенетики, носителеми которых они ошибочно считают индоевропейцев (KRAUSE JOHANNES mit TRAPPE THOMAS. 2020). Это распространенное неразумение дает основание для корректировки приведенной выше карты распространения земледелия в Центральную Европу (см. карту ниже).

Распространение земледелия в Западную Европу и экспансия тюрок.

На карте синим цветом обозначены пути распространения земледельческих культур в IX-VI тыс. до н.э. Красным цветом обозначены пути миграций тюрок при распространении ими культур шнуровой керамики в III тыс. до новой эра и небольшая часть основанных ими населенных пуектов, существующих до сих пор. Фиолетовой стрелкой обозначено культурное влияние Двуречья на носителей ностратических языков, остававшихся на прежних местах поселений до VII тыс. до н.э. и позже. Сплошными синими линиями обзначены примерные границы распространения TK и LBK в разные периоды их существования. Условные обозначения: Aa – прародина афроазиатских языков, TP – прародина тюрок, TK – культура Типолье-Кукутени, LBK – линейно-ленточная керамика. Красными точками обзначена граница территории заселенной тюрками с VI по III тыс. до н.э.

According to the map of (KRAUSE JOHANNES mit TRAPPE THOMAS. 2020, 139)

German scientists claim that there were two waves of migration of Indo-Europeans to Europe – 8,000 and 5,000 b. today (Ibid, 147). They associate the second wave with the carriers of the Corded Ware culture (CWC). In the 6th millennium BC, the Indo-Europeans migrated to Eastern Europe together with the Turkic people and Finno-Ugrians, and in the 3rd millennium, the Turks brought the CWC further west (see Turkic people as Carriers of the Corded Ware Cultures).